| 5日目 チビタ・ディ・バニョレージョ・ローマ(2015.01.22) | |

| 18日 19日 20日 21日 5日目 (1/22)23日 24日 | |

|

|

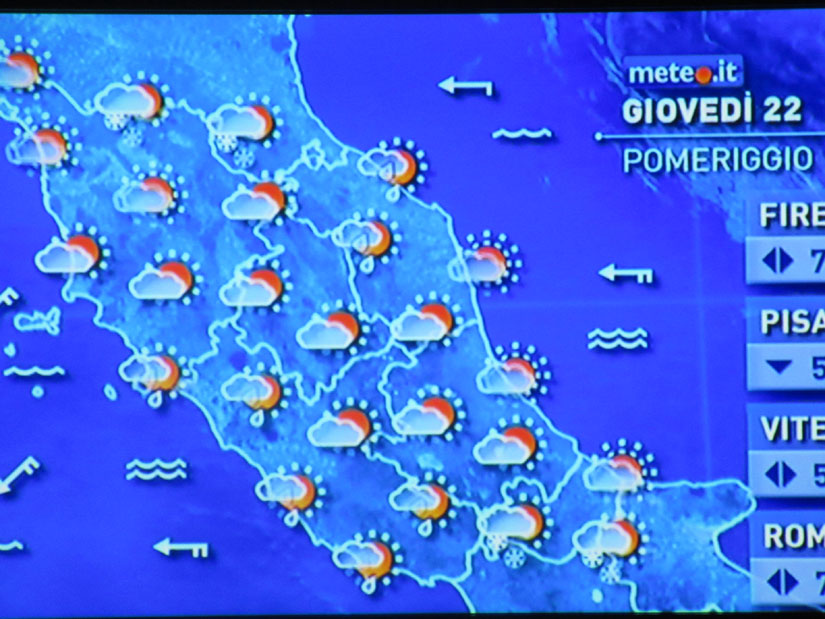

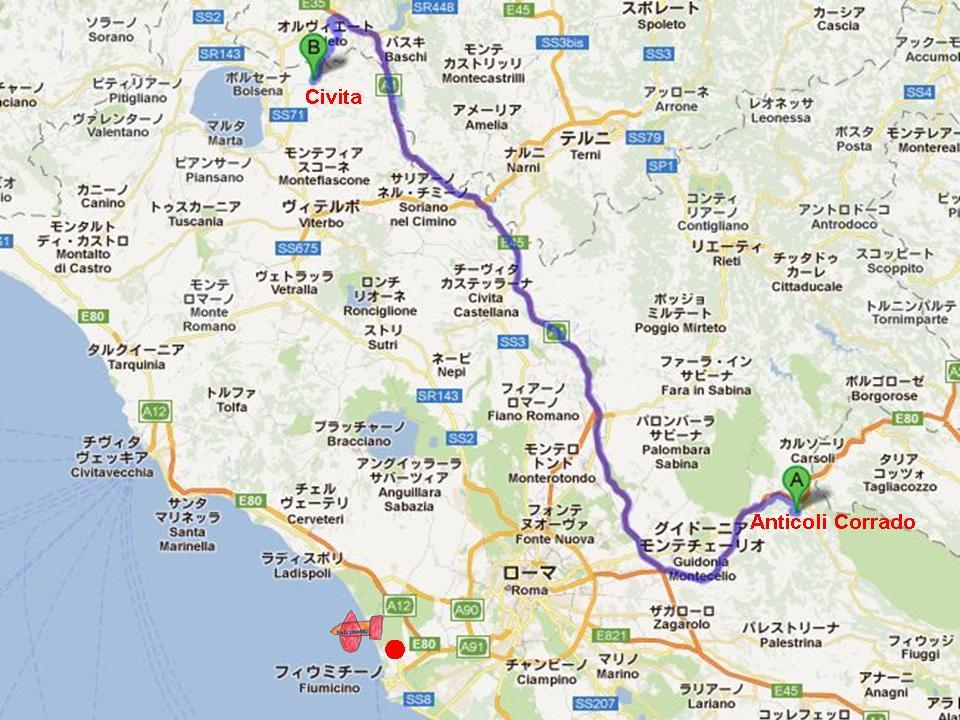

| 午前:チビタ・ディ・バニョレージョ観光 中世の城塞都市がそのまま残されたような天空都市 午後:[世界遺産]ローマ観光 ◎コロッセオや◎トレビの泉、◎スペイン広場 夕食はカンツォーネディナーショー <地下鉄駅まで徒歩圏内のホテルにゆったり2連泊> 宿泊地:ローマ泊

|

|

| 【6:30 朝食】 フィレンツエ〜チビタ〜ローマ | |

|

|

|

|

| 【7:25 ホテル出発】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

チビタへの道は緑が広がる美しい放牧台地チビタ・ディ・バニョレッジョに行くのはオルヴィエートから出発するのが一番便利。チビタまで唯一のバスが1〜2時間に1本出ていますし、レンタカーで行っても楽しいです。道は羊や牛が放牧されているのどかな山間部を走り、真っ青な空と中部イタリアの美しい緑が果てしなく広がる景色は、それだけで旅情を感じさせます。しかもこの区間はチーズの名産地で、道ばたには家族経営の「チーズ農家」の看板がいくつもあります。できたてのフレッシュチーズを食べられるのはイタリア旅行の醍醐味の一つですよ。 |

|

| 【10:10 街中へ】 | |

|

|

| 【10:15 チビタ・ディ・バニョレージョ 〜11:30】 | |

住人は20名足らずの「死にゆく町=チビタ」オルヴィエート近郊、ウンブリア州とラツィオ州の州境に小さいながらも有名な町があります、それがチビタ・ディ・バニョレッジョ(Cvita di Bagnoregio)。今から2500年以上前にエトルリア人によってつくられたこの町を始めて見た人たちは、その変わった風貌にきっと息をのむことでしょう。天空の城を思い描くひとも多いようです。風や雨によって浸食した土地は「陸の孤島」となり、細く長い橋を渡ってしか町にたどり着くことができません。この町は別名「死に行く町」「滅び行く町」と云われ、町の入り口の道路標識にもイタリア語で「il paese che muore(死に行く町)」としっかり書いてあります。 町への入り口は300メートルの橋のみ今もなお雨や風によって浸食が進んでおり、本当に死んでしまうのも時間の問題といわれています。町へ入るには300メートル以上の橋を延々と歩いて行かなければならず、不便さからも町中には数家族しか住んでいません。40年前にはこの橋をロバで食料や生活用品を運んでいて、今はオートバイがロバのかわりを果たしています。 町には中世の建築物が多く残っていて、町の中心広場の聖ドナート教会、司教宮殿、1500年代の粉ひき場、2匹のライオンが前足をかけるサンタマリア城門などがあります。 町はとても小さく、まるで1つの住居のよう・・・町の中にはまっすぐメイン通りが走っていて、両脇の小道はいずれも住居への入り口となっています。本当にタイムスリップしたような町は、懐かしいたたずまいで、どのアングルも写真になります。一番奥まで行くと「カランキ calanchi」と呼ばれる凝灰岩の渓谷が不気味な岩肌を見せています。これは長い長い歴史の中で、雨風によって浸食された跡と言われています。 でも、最近はレストランや宿泊施設もオープンして、旅行者も徐々に増えてきています。もし興味のある人は1泊、死にゆく町に泊まってみるのも良いかも知れないですね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【】 | |

|

|

|

|

| 【】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【11:30 戻る】 | |

|

|

|

|

| 【13:40 ローマへ】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【14 バス下車 移動 〜14:15】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【14:15 ランチ 〜15:30】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

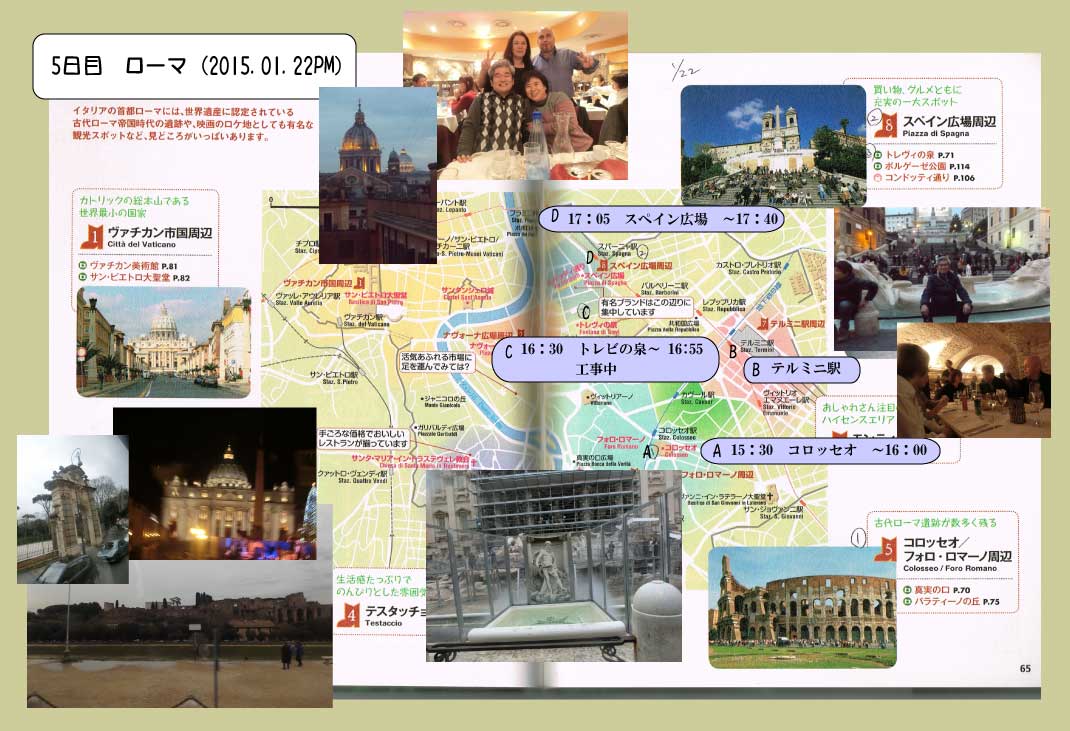

| 【15:30 コロッセオ 〜16:00】 | |

|

コロッセオは、かつては5万人を収容した古代ローマの円形闘技場です。 ローマは紀元前7世紀の中頃にラテン人とサビニ人が町を築いて以来、2600年以上の歴史を持ちます。ローマ帝国の都として栄えた「永遠の都ローマ」には、ローマ帝国の中枢フォロ・ロマーノ、アウグストゥス霊廟、円形闘技場コロッセオ、神殿パンテオン、トラヤヌス帝記念柱、コンスタンティヌス帝凱旋門など、数多くの古代の遺構が残り、ローマ帝国の栄華を今日に伝えています。 「シリーズ世界遺産100」では、円形闘技場コロッセオを紹介します。周囲527メートル、高さ48.5メートル、5万人を収容することができたとされるコロッセオでは、剣闘士たちの血なまぐさい格闘がおこなわれました。地下6メートルの迷路のような空間には、檻に入れたライオンやヒョウなどの猛獣を、舞台にせり出す昇降機が備えられていました。ショーを主催したのはローマ皇帝でした。皇帝は市民に娯楽を与えることで、治世の安寧(あんねい)を図ろうとしました。コロッセオの観客席は身分によって分けられていました。一階席は元老院と議員、二階席は騎士、その上が市民、最上階は市民権を持たない人のものでした。これは、人々に身分制度を意識させて帝国の秩序を保つ、皇帝の巧みな統治術でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【16:30 移動・バス 〜】 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【16:30 トレビの泉 〜 16:55 】 | |

|

|

ローマに来たら必ず訪れたい場所ローマに来たら、トレビの泉は必ず訪れたい場所のうちの一つでしょう。古代のウィルゴ水道の終点にあるこの泉は、1700年代半ばにコンテストで優勝したニコラ・サルヴィが設計したもの。フェリーニの映画「甘い生活 La Dolce Vita コインを投げる数によって願いが異なる有名なコイン投げの由来についてはあまり語られていないのですが、昔から大小たくさんの噴水があるローマで、噴水にむかってコインを投げること自体が神聖なる行為で、そこに祭られた神の気を鎮めるとされていた風習に由来すると言われています。現代では、1枚投げればまたローマに来られる、2枚だと好きな人と一生一緒にいられる、3枚だと嫌いな夫や妻と別れられる、というおまじないになっています。ローマ自治体によると、投げ入れられたコインはすべて回収されチャリティーに寄付されます。 後ろ向きにコインを投げ入れ、泉に入れば再びローマに訪れることができるといわれるトレビの泉。清らかな水が満ちており、噴水から絶えることなく水が流れ落ちています。教皇クレメンティウス12世の命によって、1762年に完成しました。泉の後ろの宮殿をデザインに取り込み、中央には二人のトリトーネが引く馬と海神ネプチューンの彫像がたたずむ、ダイナミックな構造になっています。ローマ市から数キロ離れたトレビ地区を水源とするアグリッパの水道により、良質の水が供給されています。

|

|

|

|

| 平成26年6月より修復工事が始まったばかりのトレヴィの泉ですが、最初の報道では観光客の為に一度に全てを隠さず、 コインを投げられるスペースは確保しますと言っていたので、少しは泉(噴水)を楽しめるものかと思っていましたが甘かったようです。 今回、至る所で工事中。期限がないようで、4〜5年後も修復中かも?? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【16:55 移動 〜17:05】 | |

|

|

|

|

|

|

| 【17:05 スペイン広場 〜17:40】 | |

最大の見どころはなんといってもスペイン階段スペイン広場の最大の見どころはなんといってもスペイン階段でしょう。この階段には本名があって、Scalinata di Trinita dei Monti(スカリナータ・ディ・トリニタ・デイ・モンティ)といい1725年にフランス外交官の寄付で完成しました。ここにスペイン大使館があったからこのわかりやすい愛称がついたのですが、その費用の出どころを知るとフランス階段と呼んであげたい気もします。バロック時代の特徴である波打ちながら流れるというドラマティックなデザインが取り入れられています。横幅はかなり大きく取ってあり、登りはじめて中段まで行くと二股に分かれ、真ん中に広場のような踊り場を抱き込んでいるとても芸術性のあるスタイルです。 階段の一番上まで上がり遠くまでローマを見渡す階段は一番上まで135段続いていますが途中に広い踊り場がありますので少し休んで下の景色が眺めてもよいでしょう。登りきった所にももたれて下が見られるような柵があります。これらの場所からの眺めは最高で、特に夕日に染まったローマを眺めれば一生の思い出になるでしょう。毎年ゴールデンウイークの時期には大きなピンクのツツジの鉢が階段の途中に並べられその美しさはよりいっそう華やかになります。残念なのは今は映画「ローマの休日 |

|

|

|

|

|

|

|

"バルカッチャ"が沈みかけているのには意味があるスペイン階段の下の広場には1627年に制作された「バルカッチャの噴水」があります。噴水にしてはとても変わった形をしていて、船が沈みかけているように見えるのでバルカッチャという名前になったそう。これは作者のピエトロ・ベルニーニがテベレ川の氾濫で一艘の船がここまで流されてきたのを見たことからインスピレーションを得たと言われています。息子である有名なジャン・ロレンツォ・ベルニーニもこの噴水の制作を手伝いました。当時はこのあたりだけヴィルゴ水道の水圧が足りず噴水から水を噴き出させたり滝のように流すことが困難でしたが、ベルニーニは地面よりも少し低く作った水槽に船を半分沈めることで水圧を上げ船首や船尾から見事に水を湧き流すということに成功しました。船には発注主一家のバルベリーニ家の紋章である蜜蜂の装飾がされています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【17:40 ホテルへ 〜 18:30 〜19:05 夕食に出かける】 | |

|

|

| 【19:40 カンツォーネフェィナーショー 〜21:10】 | |

|

|

|

|

| 【21:05 ホテルへ 21:50】 | |

|

|

|

|

| 【21:50 ホテル】 | |

|

|