決行!不可能を可能に GO!

短期間で、

5万円を200万円にするプロジェクト

進行中

その一部公開

複利運用の本当の意味とは?

誰も教えてくれない相場のお約束

下へ行く程、最新の記事へ

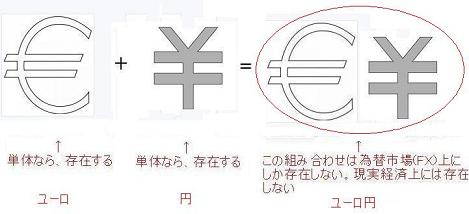

ユーロ円の動きを理解していない者は

相場の半分も理解していない

(理解していないと悲鳴を上げる間もなくやられる)

TVなどの報道でユーロドルが買われている

と聞いた事は一度はあると思いますが

ほとんどに人は、そう言われるとユーロが買われている

とそう思ってしまいますが

実はユーロドルのドルの方が買われている

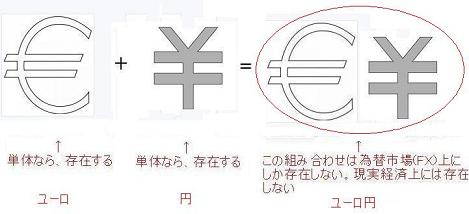

通貨ペアは単体では存在出来ない

EUR/USD(ユーロとドル)

USD/JPY(ドルと円)

必ずペア関係を組まされている

(ドル単体だけの売り、買いの取引などあり得ない

必ず反対ペアはドルとは逆の取引をさせられる事になる)

※通貨名と実際に取引されている

通貨は、逆に見える(逆サイドの通貨が取引されている)

そして、通貨にはクロス通貨と呼ばれる

EUR/USD(ユーロとドル)

この中間的存在 EUR/JPY(ユーロと円)

USD/JPY(ドルと円)

水平方向(ペア関係同志)しか移動出来ないはずの取引(売買)が

クロス通貨がEUR/JPY(ユーロ円)介した事で

垂直方向は(ペア関係以外の第三者)との取引も可能になる

ユーロとドルの取引に

ユーロ円を介して

円が飛び入り参加させられた

逆に言うと、ユーロ円を介さない限り

ユーロと円は、直接繋がらない事になる。

ユーロ円が買われたというと

ユーロが買われたように聞こえるが

(実際は、多くの場合、

コールされている通貨の

反対側のペア通貨が逆の売買をされ)

実際は円が売られた

ユーロドル(ドル)を買って、ドル円(円)を売っておけば

(間接的に)ユーロ円を買った事になる

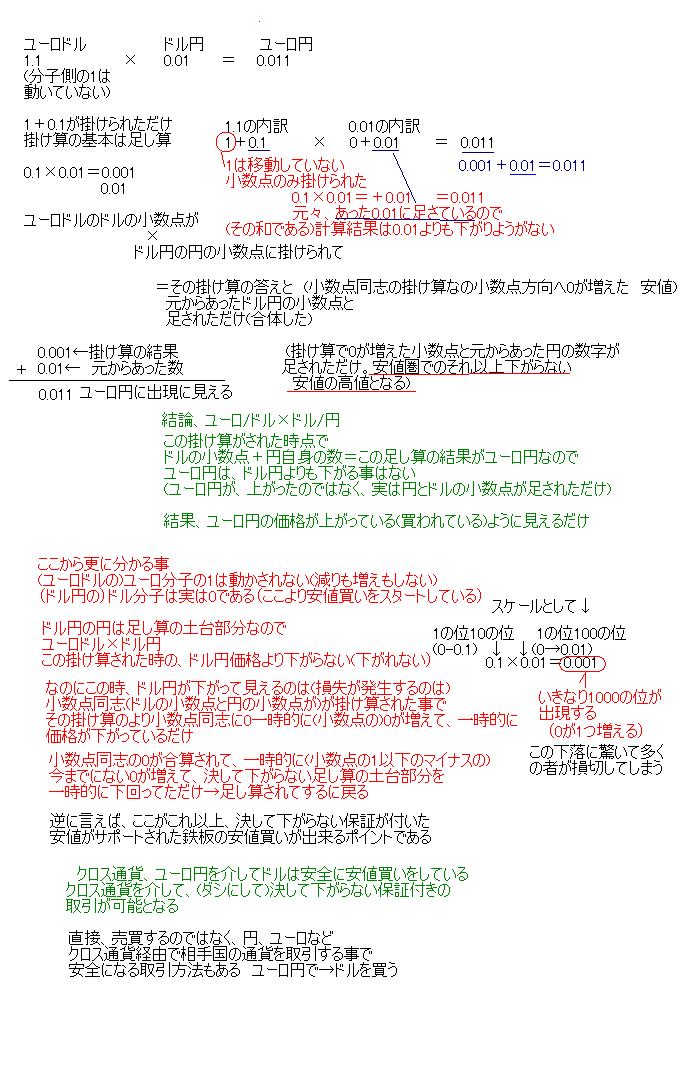

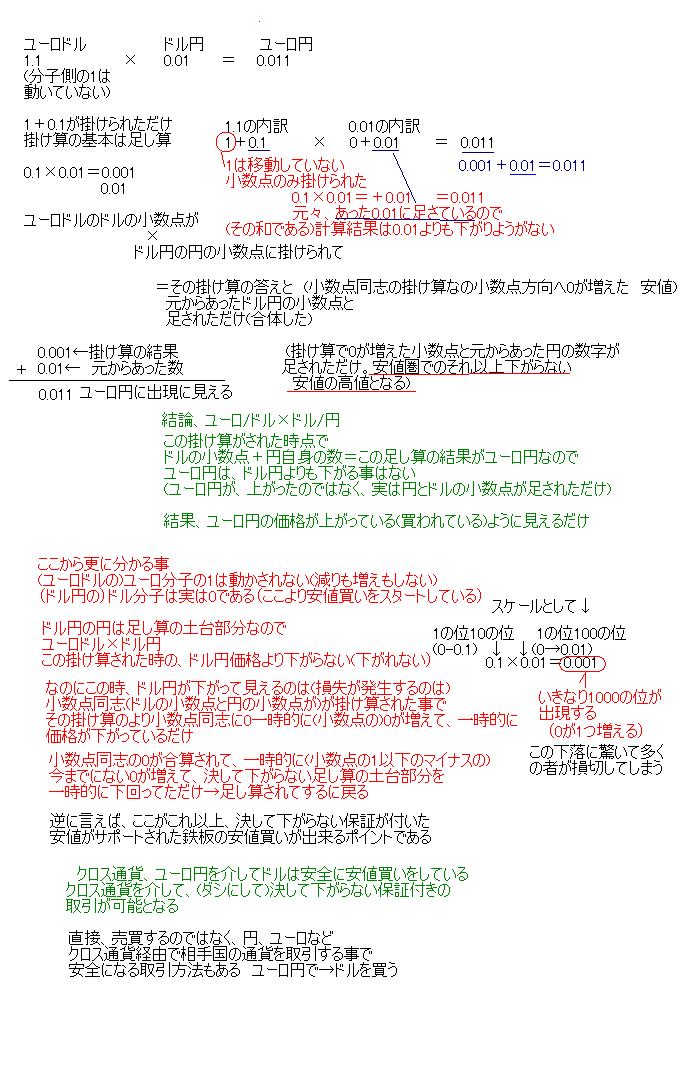

その取引がされた際の計算式↓

ユーロ/円=ユーロ/ドル×ドル/円

例)

ユーロドル 1.1 ドル円 0.01

ユーロ/ドル ドル/円 0.01

(内訳↓) (内訳↓)

ユーロ1/ドル0.1 0ドル/0.01円

分子 /分母 分子/分母

EUR/USD EUR/JPY

ユーロドルを買って →ドル円を売っておけば

(本当はユーロドルのドルの方で)(本当はユーロ円の円で)

↓

ユーロ円を買った事になる

FXの教科書などの教本もこんな説明をしている↑

が、ユーロドルのドルも、ドル円の円も

本当は売買などしていない、ただ単に

お互いの小数点同志を掛け算しただけ

ここに釣り銭で紙幣を買うヒントがある(後日、説明)

EUR/USD ↓ドルを買い(が、実はドルは買われていない)

EUR/JPY 両者が足されて、上がったように見える

USD/JPY 円を売り(が、実は円は売られていない)↑

それに、ユーロ円は本来、買えない

(インターバンクレートに存在しない

存在しないものは売買出来ない、価格が動いたように見えるのは

ユーロドルとドル円の取引を反映している=合体したにすぎない)

ユーロ円を動かすには、必ずユーロドルとドル円が必要なる

ユーロ円をを買うとは

ユーロのドルの小銭と円の小銭を、ユーロ円に移する(移動する)行為

に見立てる事が出来るかもしれない

ユーロドル ドル円

1.1 0.01

(1+0.1) (0+0.01)

0.1×0.01=0.001+0.01=0.011

1.2 0.01

(1+0.2) (0+0.01)

0.2×0.01=0.002+0.01=0.012

1.3 0.01

(1+0.3) (0+0.01)

0.3×0.01=0.003+0.01=0.013

ドル円を0.01に固定して置いて

(ドルも安値スタートしたいので

下値は0.01に揃えたいはず)

ユーロドルのドルを0.1ずつ上昇させれば

それに対応してユーロ円を介して

この3者はユーロドルの高値分(0.1上がった分の)

それに対応した1の位-1000の位のレンジ(0からの距離)

0.001桁(1/1000)の安値を持つ事が

出来る事になる。

1.1 → 1.2 → 1.3

0.001 0.002 0.003

硬貨によって通貨の価値は決められる

松永さん

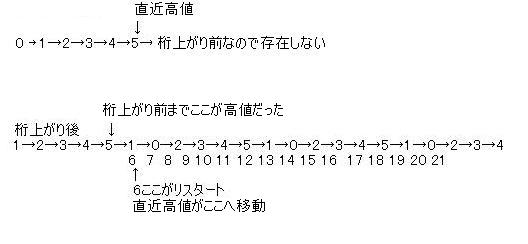

添付したPDFファイル書き出し部分0進法ではなく10進法です。

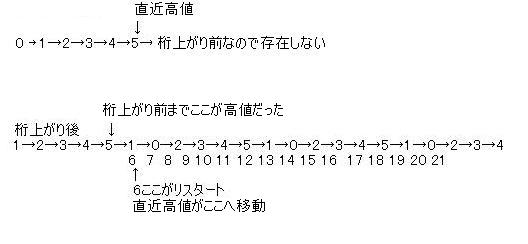

10進法のカウントは、1からではなく0からカウントを始める

(特に日本人は1からカウントしてしまう)

0スタートで5がゴール

それ以降は、リスタート地点からのスタートとして扱われる。

PDFファイルではズレてしましました

5+1 桁上がり6からスタートです。

5の次の102が3連続上昇地点

1からカウントすると5の次6で桁上がりで

安値スタートから今まで5だった直近高値が6となり

中間地点(中値が)が2.5から3へ伸びる事に

そして桁上がり後、スタート地点の0がなくなる事で下落圧力

桁上がり後、5の次の10、この0で0除算のアルゴリズムトレードの

忌避を逆利用して急騰している?

ドル円5×2=10で0を提供

その桁上がり前の下桁9と

ドルストレートで030、050、070の小数点が

割り算されて数が大きくなっている?

(これから紹介する事は、書店の店頭などに

置かれているFXの教科書的なマニュアル本には

書かれていない内容です)。

FXを含む金融取引市場、いわゆる相場、

マーケットと呼ばれる世界では

ほとんどのトレーダー(8割の者)は、価格の乱高下の

値動きについていけず損失を出すそうです。

そんな不安定な相場の世界で安定的な利益を上げている者、

稼いでいる者が実際にいるいると聞くと、

ほとんどの人は、その2割の少数の勝者に対して

最初の一瞬で、こんなイメージをお持ちなのではないでしょうか?

百戦錬磨のプロ

だから勝てる

証券ディーラーやヘッジファンドマネージャーだからこそ、

長年の経験と豊富な経済の知識をに物を言わせ、

完璧に未来の値動きを先読みする事が出来るから

稼ぐ事が出来ているのだと。

こんなイメージでしょうか?

ウォール街の経済アナリストがチームを組み

スーパーコンピューターを駆使して大量のデータを解析して

いるから、利益を上げている。

あるいは、スーパーコンピューターに匹敵する天性の勘と

センスを超人的に持つ者だけが稼げるのだと。

間違いですよ。

>ウォール街の経済アナリストがチームを組み

スーパーコンピューターを駆使して大量のデータを解析して

いるから、利益を上げている。

実際にこれと同じ事が行われ、その結果、巨額の損失を↑

出したそうです。

百戦錬磨のプロだから勝てる訳ではない。

投資のプロと聞くと、常人にはない特殊な能力者、

価格の変動を超人的に先読みしているから稼いでいる

というイメージが浮かぶかもしれませんが

プロは、価格の予想などしていないし

相場がこの先、上がるか、下がるかなんてプロでも分からない。

上がるか、下がるか

未来の値動きなんて

神様でも分からない。

つまり、誰にも分からない。

では、プロはどうやって利益を出しているのか

素朴な疑問のはずです。

プロは、連中はもっと単純な方法で

稼いでいるのです。

あるたった1つの単純で明快な

ある事に気付さえ出来れば

日経新聞など購読して ←(ほとんどの人はコレをしています。

そして、少数のプロに損失を

負けを押し付けられる訳です)

ある1点に気づけば

毎日、経済の猛勉強をして

世界経済に精通していない、

経済の事など全く分からない素人でも

主婦の方が家事の合間のような時間を使って

短期間に相場の世界で稼げ事が出来ます。

その答えの一部を公開

↓

米ドル紙幣

100ドル札 $100 ベンジャミン・フランクリン Benjamin Franklin

50ドル札 $50 ユリシーズ・シンプソン・グラント Ulysses Simpson Grant

20ドル札 $20 アンドリュー・ジャクソン Andrew Jackson

10ドル札 $10 アレクサンダー・ ハミルトン Alexander Hamilton

5ドル札 $5 エイブラハム・リンカーン Abraham Lincoln

2ドル札 $2 トーマス・ジェファーソン Thomas Jefferson

1ドル札 $1 ジョージ・ワシントン George Washington

ちなみに、米ドル紙幣に採用されている

肖像の人物は、貧しい農家出身者が多い。

※日本国内で買い物する際、

値札に\50.000と書かれるように

\マーク同様に、

$マークも数字の前につける

¢マークの位置は、通貨の地域設定により決まります。

ユーロ紙幣

(※ユーロマーク、windowsで正確にフォント表示出来ず)

500ユーロ札 ¢500

200ユーロ札 ¢200

100ユーロ札 ¢100

50ユーロ札 ¢50

20ユーロ札 ¢20

10ユーロ札 ¢10

5ユーロ札 ¢5

米ドル紙幣とは違い、人物肖像画ではなく

歴史的建造物様の建物の写真が使われている。

ちなみにこの建物は、実在せず架空のモチーフと

されている。

これだけでは、まだ何の事か分からないと思います↑

これから書く事をよく注意して見て下さい。

金融マーケットと聞くと、ほとんどの方はそのマーケットの

イメージを映像化しようと試みた時、(個人差はありますが)

すると、きっとこんなイメージが脳裏に浮かぶのではないでしょうか?

自分の資金を奪い取る、吸い取るブラックホール

ほとんどの方はその世界で儲けてやる

とは思わずに損失=怖い、と感じたはずです。

(それは正常な反応です。逆にそこで恐怖心を感じずに

一発当ててやると思った方は、性格的にトレーダーに

向いてしません。巨額の損失を招く危険があります)。

実はこの心理こそが損失を防ぐブレーキでもあり

同時に、一般の8割の投資家の方が利益を上げられない理由

ともなっています。

マーケットで安定的に利益を上げる方法は何だと思いますか?

少し考えてみて下さい。

猛勉強して豊富な経済の知識を身に付ける事でしょうか?

利益を上げるのにその知識は多少、有利になるかもしれませんが

必須ではない、むしろ豊富な経済の知識は邪魔になると言うと

ほとんどの方は驚かれるのではないでしょうか

(猛勉強して知識を身に付けたからと言って、

必ず利益を上げられる世界ではありません)。

ならば、勉強した者は全員稼げなくてはならないのに

実際のマーケットには、露骨に少数の勝者しかしません。

何故でしょうか?

マーケットは、勉強したから得点を上げられる

学校の試験とは違う世界だからです。

理由は、後日説明。

難しい数学の数式などを解く事の出来る、

明晰な頭脳でしょうか?

これも必要ありません。

むしろ、逆です。

あまり考えず単純な性格の方がトレーダーとして

向いています。高度で複雑な事を考えられる頭脳の持ち主程、

単純に処理すれば良い事を自ら複雑にしてしまう事で

迷いと混乱が深くなってしまう。ハマッてしまう。

日常生活でも、何かに悩んでそれについて考え抜いたとしても

考える事で事態が回復する訳ではない。考える事で、

良い結果が自分の生活に、現われてくれる訳ではない。

それに気が付いて行動する事にした。

悩み抜いて何らかの結論を出して行動した結果、

ある時は、最悪の結果が待っていた。

ある時は、むしろ何も考えず半ば自棄(ヤケ)になって行動した方が

良い結果が待っていたという経験はないでしょうか?

マーケットも同じです。

考えて悩む時間に比例して、利益が上がるならそうしますが

考える事で、結果が上がってくれる事はあまりない。(ほとんどのトレーダー

8割の者は、ここで手を止めて考えてしまうので損失を押し付けられる)

そうではなく、(少なくとも金融取引においては)

悩むのは無駄な時間と捉え、次への行動へ

行動を移した者のみに利益が上がるという世界です。

適性のようなもの

つまり性別、年齢など関係ありませんし

天性の勘のようなものも必要ありません。

マーケットで安定して利益を上げる為に必須のスキル

それは、人間の心理を読む事です。

マーケットの世界は、心理戦です。

真にしなくてはならないのは、

経済の勉強ではなく

人間の心理を読む眼力

この1点に尽きます。

ここで言う心理戦とは

心理学で学ぶ、語られるような机上の心理ではなく

ギャンブラーが、ちょうどポーカープレイヤーが

現金を賭けた実戦勝負で対戦相手のちょっとした仕草から

相手のカードを読むような心理戦です。

ここまで読んだ方で、

自分はパチンコもやらないし、

ギャンブルにも縁がないと、思われる方もおられると

思いますが、ギャンブルと言っても、頬に傷を持つような

男同士の真剣勝負というよりももっと安全を確保して

楽しめるような娯楽のようなものです。

これを見て下さい。

何に見えるでしょうか?

これはクロスワードパズルのグリッド(マス目)です。

(数年前、簡単なものを作るに4,5時間かかりました。

こんな面倒な事もう二度とやるかと思い

以後、作ってはいませんが。

この時、特定のキーワードを入れなくてはならず

クロスワード自動作成ソフトでは作れず

自分で作る必要がありました)。

黒マスがブランク、

白マスがキーワードの答えを書き込む

記入欄です。

ちなみに、

クロスワードパズルの作成ルールには、

1 黒マスは縦、横2つ連続して繋げてはならない。

(黒マス同士が斜め接すのは可)

2 グリッド(マス目)の四隅には、黒マスは入れられない

3 一文字だけの言葉は使えない。(目、胃、歯など

例えテーマ関連語でも、パズルでは使えない)。※島と呼ばれる

4 黒マスによって、黒の領域と白の領域が真っ二つに

分かれるように配置してはいけない。※分断と呼ばれる

その作成ルールを知らずに作り始めたので

これは、悪い例の見本みたいグリッド配置です。

これがFXがどう関係があるか?

と、ここまで読んでそろそろいぶかしむ方も

おられるかもしれませんが、クロスワードパズルを

解くようにマーケットの世界を捉え、扱うというのは

強力で有効な手段となります。

利益を上げる為の強い武器となります。

ポーカープレイヤーが対戦相手のちょっとした仕草から

相手のカードを読むには、経験と勝負勘が必要ですが

実はFXでは、あまり知られていませんが

ちょっとした仕草どころではない、

もっと露骨で分りやすいサインが値動きとなって

ダイレクトに現われるので

その値動きのある一点を見る事で迷いなく行動出来ます。

ヒントです↓

ドル紙幣は存在します

円紙幣も存在します

しかし、ユーロ円紙幣は存在しません

この特徴的な値動きを狙って売買を

繰り返す事で利益を積み上げる事が可能です。

マーケットで安定的に利益を出せるようになると、

特別な日でない限り、注文出来ない特上のお寿司が、

いつでも好きな時に、注文出来るようになります。

特別な日にしか着れないような服を、

いつも着る事が出来るようになります

特別な日が、日常となる。

さて、このクロスワードパズルの意味は?

お楽しみに!

この続きは、

デッドメン・スイッチ(Deadmen switch)

このタイトルで近く書きます。

(もう少し詳しく公開します)

※ちなみに、

デッドマン・スイッチとは(Deadman switch)

鉄道列車の運手席に装備されている緊急スイッチ

列車運行中に運転士が(心臓麻痺など)死亡した場合を

想定して設置された一種の安全装置で運転士は、走行中

一定の間隔でこのスイッチを押すことを義務付けられている。

通常、緊急スイッチは緊急時に押されるが、

このスイッチは逆に押されない事で、

緊急事態を告げる。

デッドメン・スイッチ(Deadmen switch) 最初の着火点

大いなる誤解 これが相場で損失を招く原因の1つ

仮に1日1万円、毎日

コンスタントに稼げる売買方法が存在する

こう聞いた時点でほとんどの方は、

1万円×30日=30万円

一ヶ月に30万円の利益と思われるでしょうが

普通の会社が、

土曜日、日曜日の週末が休日のように

金融取引のマーケットの世界も週末は休場します。

(証券取引所自体が金曜日にクローズされ

月曜日の早朝までオープン、再開しない)。

デイ・トレーダーと呼ばれる日銭を稼ぐトレーダーも

土曜日、日曜日の週末は

普通の会社員のように休業します。

取引所自体がクローズされるので

取引自体が存在しないからです。

つまり、マーケットの営業日は

通常の会社と同じ

月曜日→金曜日の5日間まで

※例外として

政府筋のソブリン系ヘッジファンドは

一種の特権として週末も取引出来ますが、

民間の証券会社はクローズされている。

個人は民間の証券会社を通じてしか取引出来ないので、

週末、民間の証券会社はクローズされる=個人も取引出来ない

よって、売買計画を立てる時

1週間は5日間であるという事を計算に入れなくてはならない。

勝率100%で1日、1万円必ず稼げたとしても

マーケットで利益が発生するのは

1週間は5日間

(月曜日→金曜日)

1week(1週間)=5day(5日間)

とカウントされるので

5日間×4week=20日間

1ヶ月20万円前後の稼ぎとなる。

(週末も入れて30日間として計算すると

30日間=30万円となるが、それはしてはいけない。

土曜日、日曜日は取引自体が成立していないので

物理的に存在しない。週末は除いて計算しなくて

ならない)。

一週間は5日間 5day

1ヶ月は20日間 4week

として計算しなくてはならない。

5day=1week

一ヶ月は4週あるので

(5day×4で構成される)1週間が4個で

一ヶ月は4week

相場の世界では、

一ヶ月は(one month)ではなく

4週間と(four week)とカウントされる

1月 January → Jan.

2月 February → Feb.

3月 March → Mar.

4月 April → Apr.

5月 May → May(短縮なし)

6月 June → June(短縮なし)

7月 July → July(短縮なし)

8月 August → Aug.

9月 September → Sept. (4文字)

10月 October → Oct.

11月 November → Nov.

12月 December → Dec.

※短縮形を使う場合はピリオドをつける

(月名に限らないルール)

相場関係者は

11月(November)→12月(December)として

時間の流れをカウントしている訳ではなく

11月(4week)+12月(4week)

4週間が2回来た、現在8週目とカウントしている

何も知らずマーケットに参加してしまうと

1週間は7日間として考えてしまうが

実際には5日間しかないという事を

分かっていないとならない。

個人投資家の多くは、

それさえも気付かないうちに損失を出し

退場(資金が尽きてこれ以上取引出来ない状態)

に追い込まれてしまう。

1年以内にほとんどの人がいなくなってしまう。

何も知らない人が、最初の一歩でつまずくところです。

ちなみに1年は52週

(このうち何週が営業日として

有効なのかカウントしなくてはならない)

何故、一年間を52週など週単位でカウントするのかというと

四半期(13週間)で管理している企業が多いからです。

株式会社は1年の内3ヶ月に一度決算(営業利益)を発表して、

投資家に事業の進捗状況を報告する必要があるからです。

(上場企業は、3ヶ月単位の財務諸表を作成する事が多い)

ちなみに日本人と欧米人では

数のカウント方法が伝統的に違うらしく

説明にこちらのサイトを発見しました↓

妊娠週数 日米の数え方の違い

妊娠週数のカウントに例えると分かりやすいです。

>日本では妊娠すると10ヶ月で出産になるのに対し、

アメリカでは妊娠すると9ヶ月で出産になるので、

「アメリカ人はでっかいから赤ちゃんの成長も早くて9ヶ月で生まれるの?」

と思ってしまいますよね。しかしながら妊娠予定日の計算方法は

WHOの指針に沿って日米同じ。

最終月経日の初日を0日とし、

280日で計算されますが、

妊娠週数の数え方が違うのです。

>7日を日本では1週と数えるのに対し、

アメリカでは0週と数える。

日本では単純に4週を一月で数えますが、

アメリカでは1ヶ月目と9ヶ月目は6週で一月とし、

その他は4週一月とする。

日本 アメリカ

妊娠1ヶ月 1-4週 0-5週

妊娠2ヶ月 5-8週 6-9週

妊娠3ヶ月 9-12週 10-13週

妊娠4ヶ月 13-16週 14-17週

妊娠5ヶ月 17-20週 18-21週

妊娠6ヶ月 21-24週 22-25週

妊娠7ヶ月 25-28週 26-29週

妊娠8ヶ月 29-32週 30-33週

妊娠9ヶ月 33-36週 34-39週

妊娠10ヶ月 37-40週

実はあまり知られていませんが

10進法のカウントの数え方は

1→2→3→4→→9ではありません 間違い

正確には、

0→1→2→3→4→→9 正解

10進法ではカウントは1から始まらず

0から始まり、9までをカウントします。

0→9

よって、0から始まる

アメリカ人のカウントの仕方の方が正しい訳です。

1999年年末→2000年年迎え、

2000年になった瞬間に

21世紀が来たと勘違いしていた人もいますが

2001年になって、21世紀です。

1901〜2000年 20世紀

2001〜2100年 21世紀

10進法のカウントは0から始まるので。

ちなみに、

1999年の時、今は19世紀だと思っていた人もいるようですが

何故、そんな勘違いが起きるかというと

0からカウントしていないからです。

0からカウントしていないと、

どういう事が起きるかというと

カウントしている数と

実際の時間の流れに誤差が生じてしまう

実際の時間の流れは、0から

物事が起きる前の0からカウントする

(妊娠週数のカウントのように

受精の瞬間を0として、そこからスタートと考えると分かりやすい)

それも0からいきなり1になるのではなく

必ず途中過程が存在する

0→

0.1→0.2→0.3→0.4→→

0.9

仮に、

西暦0年から時間が誕生したとして

西暦0年から1年になるまでの1年間

その時間帯に生きている人間は全員

必ず1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目を

過ごす訳で実際の時間の流れは

0からいきなり1になるのではない。

西暦0年から100年に

歴史の教科書に載るような年月が経過して

0年→1年の頃の過去の歴史を振り返る際、

西暦0年から1年までの間の事は

いちいち1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目と

数えるのも面倒なので

便宜上、1年と言い切ってしまう。

日本人

この便宜上、言い切ってしまう

カウント方法で数を数えてしまう。

欧米人

便宜上ではなく、律儀に0から数えるので

実際の時間の流れに沿うカウント方法になる。

これが、

1999年の時、今は19世紀だと勘違いしていまう

その勘違いの原因です。(欧米人でこういう

勘違いをしてしまう人は少ないはずです)。

日本人と欧米人では伝統的に

数のカウントのスタート地点が違う。

時間を

0から数えるか?

0を数えないか?

(便宜上、四捨五入してしまう)

クロスワードパズルの意味は、今回説明が長くなったので

次回、解説します。

(今回の知識があって読んだ方が分かりやすいです)

損失から資金を守ってくれる 相場の盲点

(注目しなくては)押さなくてはならないスイッチ

クロスワードパズルには、出題者から大抵カギと呼ばれる

文章によるヒントが添えられて、

それを元に解答者は白マスに入れる言葉を考えますよね。

白マスにキーワードの文字数が

ちょうど収まるようにヒントを元に

色々、考える訳ですが、

相場と呼ばれるマーケットの世界にも

実は(気が付くか気付かないかだけで)

あまりに単純すぎてほとんどの者に

盲点として気付かれていない、

ある重要なヒントが隠されているのです。

(個人投資家のなかには、何十年と取引の

経験を積んでもこれに気が付けない人は

いるそうです。)

これに気が付くか

気付かないかでが

相場の世界で生き残れるか

利益と損失の最初の分かれ道となります。

クロスワードパズルのヒントに匹敵する

マーケットで利益を上げるその利益の源泉

その説明の前に、

金融市場、マーケットを動かして

いるのは誰だと思いますか?

これは一種のタブーとして

株やFXなど教本的な店頭に置かれているような

教科書にも載っていませんが

実は金融マーケットというのは

欧米の巨額の資金を持つ、機関投資家達の資金で運用されていて

連中の取引でマーケットの価格は上がったり、下がったりと

上下しているように一見、見えます。

が

(実際に機関投資家の行動だけ見るとそうですが、

その肝心のその取引される金の中身、いわば所有者は違います)。

実は、機関投資家達の金ではないんです。

そこで実際に動いている金は、私やあなた

一般人の(へそくりで貯めたお金を増やしたいという

動機でFX会社や証券口座に口座を開設して

証券会社に金を預けている多くの庶民の我々の)、

個人投資家達の預け金なのです。

※銀行送金は基本的に銀行に

銀行口座を開設しないと送金出来ないように、

金融取引も必ず何処かの金融業者に証券口座を作り、

その金融業者を経由してしか、金融取引は出来ない。

(個人、ライセンスを持たない者は勝手に

金融取引が出来ない)。

そして、

その金融取引を仲介する業者の中には

ヘッジファンドと呼ばれる

一般人を顧客としない(客は富裕層のみ)

金融業者も存在します。

機関投資家=ヘッジファンド

巨額の資金を持つ理由=顧客が富裕層だから

あるいは政府関係者だから

このヘッジファンドと呼ばれる金融業者は

(一般人が顧客の)普通の金融業者とは

その存在の意味が違います。

普通の金融業者は、個人から預かった金を

数年間かけて、投信などで年利数%ずつ

増やしていくのが仕事ですが

(あるいはFXなどで特定の通貨の売買を仲介する)

ヘッジファンドの

彼らの、連中の仕事は違います

彼らがしたい事は1つだけ

故意に、価格の乱高下を作り出す事。

端的に言えば、

マーケットを混乱させる事

何故、そんな事をするのでしょうか?

個人投資家から冷静さを奪いたいからです。

大衆心理に恐怖感を与えるのが

連中の仕事であり目的です。

価格を乱高下させてどうするのか?

あえて価格を乱高下させて、

その価格の乱高下を実際に見る個人投資家が

これ以上、損失が続いたらどうしようという

心理状態に追い込む為に価格の乱高下をさせているのです。

FXなどの取引の経験がある方はお分かりだと思いますが

例えば、ドル円を買い(利益を出す為には、ドルと円で

為替差益が発生するまで利益が乗るまでの間、

しばらく待たなくてはなりませんが、その待ち時間の間に

(ドル買い状態で)、もし価格が円高に急速に下落したら

利益ではなく損失が発生しますが

取引を仲介する金融業者は、

(マーケットで金融取引を仲介する事を業務とする)

ライセンスを持つ者の取り決めとして、

個人投資家の資金を守る為に、

無制限に損失が発生しないように

損失額が一定の額まで拡大したら自動的に(強制)決済する事を

義務付けられています。

(この強制決済はコンピュータで管理されていて、

FX会社に電話してちょっと待ってくれ、

と交渉出来るものではありません)。

ちょうど、クレジットカードで利用限度額を

超える買い物をすると

自動的にカードが使えなくなるような、

一種の安全装置のような仕組みです。

金融業者としても1個人の取引の損失を無制限に許していたのでは

(他の客もいて、他の者の取引も成立させないとならないので)

業務に支障が出るので、これは必要な処置です。

※マージンコール、強制ロスカットと呼ばれています。

ヘッジファンドは何故、マーケットの価格を乱高下させたいのか?

それは個人投資家の口座残高を強制ロスカットを発動させて

その口座残高を一気に減らしたいからです。

強制ロスカットを発動されて、個人投資家に直近の今までとは

逆の売買を強制的にやらせたいのです。

これは為替相場のシステム上の鉄則ですが

買っていた者が決済をするという事は

今までとは売り、買いの売買が逆になります。

(入り口)買い→売り(出口)

もし、売っていた者が強制決済を食らったら

(入り口)売り→買い(出口)

もし、多くの者が同じタイミングでこの強制決済を

食らったら、マーケット全体に一時的に今までとは

逆の売買の動きが発生する事になります。

今まで買い優勢だったのに、その買いが突然断ち切られて

瞬時に逆の売りの流れになります。

買い(多くのものがここで買い 入り口 )→売り(突然、強制決済 出口)

強制決済されると、

今まで買われていたものが

売りになる

値動きもそれに反応して

今までゆっくり上がっていたものが

急下落する

そして、ほとんどの投資家は

為替差益が発生するまで利益が乗るまでの間、

その待ち時間の間にチャートをチェックする事もなく

仕事に出かけたり、明日の仕事の為ベットに入り眠りにつきます。

そして、(価格が乱高下したら)

寝ている間に強制決済が自動的に発動されていて

起きてから損失に気付く訳です。

あるいは、まだ強制決済に至らないまでも

当初、思ってもみなかった損失を自分の口座残高が

計上している現実を付き付けられて青い顔になって

どうしようか?と悩む訳です。

そして、価格の乱高下がもっと拡大して

今以上の損失が膨らんだら普通の者が

次にする行動は、損切りです。

自ら決済して損失を確定する行為

ヘッジファンド側から見れば

個人投資家が

眠っている間に強制決済を自動発動させるも

起きてから乱高下の損失に青くなり

自発的に自分で損切りをさせるのも

(いわば心理的な強制決済を発動させた)

どちらでも良い事になります。

今までとは売り、買いの売買が逆になるという事は、

今まで下落していた価格があるタイミングで

今度は急に上がる事を意味しています。

値動きが今までとは突然、逆になるのです。

マーケットに参加する多くの者、8割の者が損失を出す原因は

この価格の乱高下に混乱してしまい、本来その逆の動きは

一時的なものですぐに従来の今まで継続してきた

値動きの流れに戻っていく。

その一時的な逆の動きはヘッジファンドの手に取って、

意図的に引き起こされたフェイクであると見極める判断力

この判断力がないと、目の前の価格の動きに一喜一憂して

迷いためらい悩み、結局損失を押し付けられる立場に

甘んじなくてはならない。

逆に言うとフェイクを見抜ける判断力があれば

相場、マーケットの世界で安定して利益を出せる事に

なります。

強制決済が発動されると、

今まで買われていたものが

売りになる

値動きも

今までゆっくり上がっていたものが

急下落する

損失が膨らみ

どうしようと青い顔になるのは今まで買い

今も買っている者で

まだ買わず

その安値から買いスタートさせようする者に取っては

安値の低コストで買える絶好のチャンスなのです。

(いわば、バーゲン買い出来るという事です)

この安値に乗じて、ヘッジファンドの連中は

買いスタートする訳です。

そして、一度大きく下がったものは

下がった分、上昇余地も(上方向へ大きなスペースが

開いている事になるので)

そして、次は

価格は急上昇する訳です。

この下がった分の空きスペース分の上昇余地が

不安定なマーケットの中でもほぼ上昇確定と言い切れる

上昇確定分となり、ここでの買いが連中の利益になる訳です。

一度、下げてすぐ上げる

一度、下げてすぐ上げる

資金量にものを言われ

多くの者に

強制決済さえ起こさせれば

自動的にこの流れを引き起こせるのです。

世界経済がどうなろうが知った事か、自分らさえ儲けられれ

どうでも良いのだ、ぐらいに連中は思っています。

マーケットには、

ヘッジファンドと呼ばれる巨額の資金を動かして

価格の乱高下を作り出して

自らの利益を作り出している存在がいる。

他のトレーダーはその乱高下につき合わされながら

その間隙の間合いを取りながら取引をするしかない。

彼らは一般人を客とはしないので

直近、上がろうが下がろうが特に困りはしない。

その彼らが最も恐れているのが

何だか分かりますか?

それは暴落です。

あまりに乱高下を繰り返し

個人投資家が嫌気がさして誰も買ってくれず

下落後の、空きスペース分の上昇確定分にさえ

価格が上がらない状況を連中はもっとも恐れます。

逆に言うとヘッジファンド(アメリカ人の短期筋も)

これ以上、乱高下させてはならないラインと

いうものも心得ています。

これぐらいなら乱高下させても価格はすぐに

回復して戻ってくるだろう、大丈夫だろうという

価格が安全圏内にある時で(いわば乱高下

させられる余地がある場合で)

かつ短期的な利益を狙うそうな時だけ価格を

乱高下させているのです。

では、何を持って連中は

これぐらいなら乱高下させても大丈夫だろうと

判断しているか分かりますか?

それが分かれば、連中の心理を逆に

こちらが読めるという事ですよね?

この答えです↓

例 2012年8月のカレンダー

黒マスは最初から数字が入っていない空白(ブランク)

赤マスは土曜日、日曜日、週末(営業日ではないので

カウントしてはいけない)

クロスワードパズルの答え

相場での利益の源泉

それはカレンダーの曜日配列です。

(ほとんどの方は気付いていません)

どういう事かというと

横5×縦4=20日間

カレンダーをクロスワードパズルのグリッド(升目)に

見立てて

5日間が横に5個

それが4週間並ぶ

5×4=20

5day

5day

5day

5day

水曜日が月の先頭で始まる月だと

(月曜日から始まらないので)

ブランクが最初3つ出来てしまって

5×4=20

このグリッドに収まりきらない

余りのような配列から月初めはスタートする

事にお気づきでしょうか?

時間は人種や地位に左右させず

誰にとっても平等に流れます。

1日は誰に取っても7日間です。

が、マーケットでは週末は

証券会社が営業日ではなくクローズされるので

一般のトレーダーは取引出来ず

1週間は5日

ただ、政府筋のヘッジファンドは

特権的に週末も取引出来るので

1週間は7日

この不平等が存在する訳です。

少し、考えてみて下さい。

押さなくてはならないスイッチ

マーケットには、

押してはならないスイッチと

押さなくてはならないスイッチ

2つある

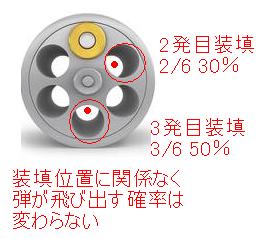

コイントスで表裏が出る確率は何%でしょうか?

無論、表と裏で50%です。

が、相場の世界では50%では困るのです。

50%では偶然の確率から脱する事が出来ないからです。

価格がこれから

上がるか、

下がるか

50%の確率では半丁博打と同じ、

利益、損失が出る可能性も50%から脱する事が出来ず

利益となるかは損失となるかロシアン・ルーレットのような

運次第となります。

ディア・ハンター

というアメリカ映画を見た事はあるでょうか?

主人公はベトナムの戦場で、

ベトコンゲリラの敵兵に捕虜として捕まり、

(銃口を頭に突きつけられ脅されながら)

自らの手でロシアン・ルーレットをやる事を

強制されるというシーンがあります。

(その結果、アメリカ兵の捕虜のうち誰が死ぬか、

ベトコン兵の暇つぶしの、賭けの対象にされている)。

何度も引き金を引きうちに、

いつかは弾が飛び出してしまう。

通常、ロシアン・ルーレットは

6連装(6連発)の回転弾倉のうち

1発だけ弾を込めます。

つまり、弾が飛び出す確率は1/6です(16%前後)

ここで主人公は、生還するべく驚くべき作戦に出ます。

まず恐怖で錯乱した演技をした上で

主人公は敵兵に対しこんなセリフを言い放ちます

(ロシアン・ルーレットの弾倉に)

2発だ 弾を2発こめろ

これで弾が飛び出す可能性は

2/6(30%前後)

こいつ狂ったのか?

といぶかしがりながらも敵兵は

面白がりながら主人公に2発装填された拳銃を渡す

この状態で主人公は、

ロシアン・ルーレットの引き金を引く

(ここで弾が飛び出すかどうか、命がけの賭けだった)

この賭けに死なず、主人公は生き残った

ここでまた主人公は驚くべきセリフを言い放ちます。

3発だ 弾を3発こめろ

これで弾が飛び出す可能性は

3/6(50%)

この状態になると敵兵の方も目の前で展開する

このハイリスクの命がけのギャンブルに熱狂してしまい、

一種、熱に浮かされるような状態になり

(その場にいる全員が、普通の精神状態ではなくなっている)

相手に3発も装填された=2回引き金を引けば弾が飛び出す状態の銃

この銃を相手に手渡す事がどれだけ危険か冷静な判断出来ず、

主人公に渡してしまう。

(主人公はこれがやりたかった)

ロシアン・ルーレットの銃を

自分の頭に引き金を引く振りをして

その銃口を敵兵に向けた。

ズドン、と目の前の敵兵を射殺

(何度か空撃ちを挟みながらも)

2人目を射殺。

倒れた敵兵の銃を奪い一斉掃射

その場にいる全員の敵兵を射殺して

自分は生き延びる事が出来た。

もし、6連装(6連発)の回転弾倉のうち

通常通り、1発しか装填していない状態では

この主人公は生き延びる事は出来なかった

(恐らく他の者と同じように

ロシアン・ルーレットで命を落としたはず)

この賭けは、相手に

6連発の回転弾倉のうち、3発込めさせた事で

成立した訳です。

もし6連発の回転弾倉のうち

弾を4発、5発装填したら、どうなるでしょうか?

より確実に弾は飛び出します。

(確実な分、資金効率は悪くなりますが

競馬で全レースの馬券を買い占めればどれか当たるのは

必然ですが、これでは買い付けコストが悪すぎる訳です)

適度な弾数に弾込めした銃の銃口を、

自分ではなく相手にマーケットに向けるのです。

ひょっしたらこれも何かの縁かもしれませんね。

もし、この文章を呼んでマーケットの世界に興味を

持ってトレーダーとして参加する方もいるかも

しれませんね。

(それぞれのご事情で参加される方もいるかもしれませんね)

もし、マーケットの世界で迷うような事があれば

このエピソードを思い出して下さい。

相場、マーケットの世界も同じ理屈で動いています。

50%の確率で値動きが動いていたのでは

半丁博打と同じ、

利益、損失が出る可能性も50%から脱する事が出来ず

利益となるかは損失となるかロシアン・ルーレットと変わらない

運次第となります。

なにより50%の確率で動いているのであれば

0 50 100

(人為的な意図が全く働いていない状態であれば)

価格は50%前後に収斂して50%以上、以下になるのは

何らかの偶然が働いて、年に数回程度となるはずです。

が、実際はそうはなっていません。

常に価格はうねるように、上下動きして動いています。

何故でしょうか?

答えは意図的に確率50%を超えるように

(相場全体の暗黙のお約束として)

意図的な売買がされているからです

人為的にこの50%のカベは破られる。

人為的に

50%以上になったり、

50%以下になったりしている

そしてそれは(値動きが

50%以上になるのか

50%以下になるのか)

人為的に、

日常的に操作されている。

(常に6連装の銃に常に3発、弾込めされている訳です)

そして、チャンスの時2.5発に弾込めされ直される。

3発→2.5発に再装填される

※2.5とは

2発以上、3発未満という意味です

何故2.5発なのか?

ここにマーケットのマジックがあります。

ほとんどの方は、常識的に普通の発想方法で考えると

弾数を増やす程、チャンスに近づくように思え

(またそう感じますが)

その心理を逆手に取るマジックです。

6連発÷3発=2 2回に一回 50%

6連発÷2.5発=2.4 その2回に一回 直前の確率より+0.4増している

(少なくとも数字上はそうなる

普通の発想方法と実際の数字の増減が違う

この1点がヘッジファンドを代表とする

相場の投機的な値動き利用されている)

常識と実際の数字とのかい離

弾数を減らす程、数字は増えていく

6÷2.4=2.5

6÷2.3=2.6

6÷2.2=2.7

6÷2.1=2.8

6÷2=3

6÷3.1=3.1

逆に弾数を増やすとどうなるか?

常識的な発想方法とは逆に

2回に一回から減っていく

6÷4=1.5

6÷5=1.2

6÷6=1

一時的に弾数が増えて、

高値売りだと売りスタートさせた者の

損切りが狙われる

そして、上げてすぐに下げる

(そして、損切りは発動する)

この数字のトリックで、

マーケットは動かされている

分母と分子を逆にして

小数点化すると分かりやすい。

6を基準にすると

(6を分母とすると)

6÷2.4=2.5

6÷2.3=2.6

6÷2.2=2.7

6÷2.1=2.8

6÷2=3

6÷1.9=3.1

6÷1.8=3.33

6÷1.7=3.5

6÷1.6=3.75

6÷1.5=4

分母と分子を逆にすると

2.4÷6=0.4

2.3÷6=0.38

2.2÷6=0.36

2.1÷6=0.35

2÷6=0.33

1.9÷6=0.31

1.8÷6=3

1.7÷6=0.28

1.6÷6=0.26

1.5÷6=0.25

分母と比べてワンテンポ遅れて

安全に下げているのが分かるでしょうか?

そして、

その割られた数を基準に

(分母の割り算の解を分母にして)

6で割ると

2.5÷6=0.41

2.6÷6=0.43

2.7÷6=0.45

2.8÷6=0.46

2.9÷6=0.48

3÷6=0.5

3.1÷6=0.51

一方は下がり

一方は上がり

一方は安定的に上がるのが

お分かりになるでしょうか?

そして上がるにしろ、

下がるにしろ

0.5が

50%超えのカベとして

意図的に使われている

そして、最初の

6を分母とした割り算の解(スタート地点)と

(一種の下落圧力をかけていた

6÷5=1.2

最初、

あえて大きな数字を噛ませる事で

この投機的なアタックは

最初、大きな数字から(売り)スタートする事で

2.5の確率境界線から遠ざけられているはず)

6÷2.4=2.5

6÷2.3=2.6

6÷2.2=2.7

6÷2.1=2.8

6÷2=3

6÷1.9=3.1

安定して上昇している

数字を掛け算すると

2.5÷6=0.41

2.6÷6=0.43

2.7÷6=0.45

2.8÷6=0.46

2.9÷6=0.48

3÷6=0.5

3.1÷6=0.51

スタート地点と

安定上昇地点を

掛け算すると

0.41×2.5=1.025

0.43×2.6=1.118

0.45×2.7=1.215

0.46×2.8=1.288

0.48×3=1.44

0.5×3.1=1.55

一度、下げて大きく上昇する

値動きを作り出せる

一度、より細かく微調整して下落した後

(急上昇する前段階として)あえて下げられた後

小数点と小数点以外の数(1以上)で

掛け算する事で一度に大きく上がる

(一度、小さく下げられたのは

この目的の為だった)

そして、これら一連の動きは、

分母が狙われている事から

端を発する事にお気づきでしょうか?

そして、

0.5が50%のカベ超えに使われる数字である

普段はこの状態にされている

6連発÷3=2回に一回

3÷6=0.5

この状態であるとコイントスと同じ

上がるか、下がるか

確率50%の領域を決して破れない

そして、あるきっかけで

普段、この2回に一回の

確率50%でいわばストッパーを噛まされていたものが

そのストッパーを外された事で

3→2.5へ再装填された事で

(1/100の世界での小数点0.01単位での2.5が

つまり0.25が必要)

(見た目下げられたが、実は上がっている)

確率50%を超えて意図的に大きく

動かされる

普段50%未満で達しないように管理されているものが、

2.5発に装填された事で、弾が飛び出す可能性が

50%以上に意図的に上昇する

デイ・トレーダーはその小さな変化を、

マーケットが発する

重要なシグナルと捉えています。

あえて確率をコントロールして

(意図がバレバレにならない程度に

普段、3にして確率50%ラインにセーブされている

(ここから微妙に上げ下げする)

0からスタートしたのでは2.5のスタート地点に

到着するまで時間がかかり効率が悪いので

(大抵平素は)、2.6から3.0の間に

いずれかの値動きが待機している

そして、

価格が下がっていく中で

1スタートしたものは高値アタックを狙っている

そして、

そして0からスタートししたのでは

いつ下落するか分からないという恐怖感があるので

50の手前に25を置いて

25で50を買う

0以下に下落しない工夫として

25と50は1つのセットとして買われる事で

50は25で買い支えられている

(50と25は紐で1つに束ねられているイメージで)

※25が50を下から上を買い支えているのではない

50が25を上から下を買い支えている。

資金的に余力がある状態が(既に利益が発生しているものが)

25の安値を0へ下げるまいと、自分の陣地に吸収している

逆に25以下は何もない谷底が広がっているという

イメージを思い浮かべると正しいマーケットの

値動きを把握している事になります。

上昇時は

下落時は50が手放されると25も同時に手放され

(25以下には何もないので)

一気に価格は谷底の0以下に下落する事になります。

25が買いのスタート地点として

0から買いホールドされているのではなく

(何もないところから買いホールドされているのではなく)

逆、

高値側50から25が(余剰利益分として)ホールドされている

(将棋でいう歩のようなもの

自分の手駒として自分の陣地内に吸収している)

0 50 100

0と50の間に25が置かれる

0 25 50 100

チャートを見る機会があれば

価格表示の数字のうち

(500ラインで滞空せず)

250→750で上下しているのが

お分かりになると思います。

すると、利益にしろ損失にしろ

その値動きは25%ずつ

一気に増えていくという事になります。

じわじわ出はなく一気にです。

あがるにしろ

下がるにしろ

マーケットは25毎に動く

中間はない

2.5(スタート)→次の2.5(2.5に+2.5上乗せ=合計5.0)

→次の2.5(獲得済み2.5+2.5に+2.5上乗せ=合計7.5)

2.5 2.5(5.0) 2.5(7.5)

(通貨ごとの特性はありますが)

2.5と2.5同士の間には何もなく

上昇時

2.5から5.0へ一気に飛びます

5.0から7.5へ一気に飛びます

下落時も

7.5から5.0へ一気に飛びます

5.0から2.5へ一気に飛びます

先行者利益だけでつながっている。

ちょうどコメディー漫画によく出てくる

登場人物のつながり眉毛のように

不自然につなげられている

何故か?

先の説明のコイントスと同じ、

50%の偶然以上の人為的な意図的な

値動きを発生する為に上がるのです。

不自然な事をしないと

確率50%の偶然のカベをブチ破れないから

5.0から7.5へ上がらないと

(実は既に高値を付けた10.0から

25分の利益が移された

上から下へバトンタッチしただけ)

このバトンタッチリレーをしないと

人為的な値動きが成立しなくなる

値上がりしたら、上がるのではない

ここで上がらないと暗黙のお約束が成立

しなくなるので、それを成立させる為に

上がるのです。予定調和的にあがるのです

金利などの価値が上がったから上がるのではない

(為替相場の金利が、実際に大きな影響を

与えるには数ヶ月の時間経過が必要で

日毎程度の値動きなら、別の理屈で動いている

ほとんどの者は、この1点を理解していない。

一種の投機的な駒を進める為に

上げられている。

それを完成させる為には

確率50%では、ノン・コントロール

コントロールされていない

偶然の確率で動いている事になるので

それが完成するまでは、

意図的にコントロールされて動く

(5.0) (7.5)

2.5+2.5+2.5=7.5

5.0以上、

50%を超えて何かが一方的に

買い占めるという事は、

種金(スタート) (5.0) (7.5) ______

2.5 +2.5 +2.5 +2.5=10

2.5×4=10

2.5が4つで100%になるというバランスなら

2.5+2.5+2.5=7.5が買い占められた状態で

残りは必然的に2.5しかなくなる事になります。

ここにマーケット全体に

7.5対2.5

一方は50%以上に買占められ、

一方は決して50%に足りないという

アンバランスが生じる事になります。

(無論、人為的にこのバランスになるように

マーケット全体で売買が何度か繰り返され

このバランスになった時のみ売買しなければならない)

ただ、75で売りスタートしたのでは

25間隔で動いているので下落余力も25となり

75−25=50

これでは、

50の偶然のカベでつっかえてしまう。

よって、スムーズに75から25へ下落するには

もう1段上が必要になる。

よって、

7.5にもう+2.5上乗せして10.0から売れば

7.5の外(レンジ外という)の余分の2.5を売りで

下落させれば−2.5が玉突き衝突的に移動する事になる

2.5間隔で動くという相場のお約束なので

高値10.0から→7.5へ下落

中値(高値と安値の中間)7.5から→5.0へ下落

するとすぐ下の安値は

必然的に5.0から2.5へ下がらざるを得ない

10.0に上がったという事は

いわば下落準備という事で

すぐに下がってくる(ほとんどの人はここで買ってしまう)

7.5から10.0への上昇したその利益分を売ってくる

−2.5のマイナスの値幅をすぐ下の価格帯にぶつけてくる事で

7.5から5.0へ下がる

7.5で売りスタートしている者とって2.5の利益を得ている

(実際に価格は25+25=50の値幅に達している

最初25円幅だったものが50円幅に拡大している)

2.5と2.5=合計5.0の値動きを1つ下の安値へぶつける事で

確実に50のカベを突破している訳です。

マーケットの価格帯は5ゾーンで構成

(最高値)

直近高値 10.00 下落の為、余剰分25を作る為上昇 余剰分25 ここより加算計算

高値 7.5 下落スタート地点 高値から中値下落分25

中値 5.0 50%の偶然のカベ (この地点下落で値幅50)

安値 2.5 下落地点のゴール 中値から安値に下落分25

0 下落後の上昇再スタート地点 (この地点で値幅75)

−7.5

(最安値)

上昇+75

下落−75

0に達した時、+−0で

次回高値を目指してまた0スタートする訳です。

もし、予想以上に直近高値が上がって

12.50になった場合、(25+25=余剰分50)

いつもの+25にもう+25の

もう1つ分余分に余り値幅を獲得しているので

次回下落時は75ではなく75で止まらず

75+25で100まで下がる

つまり下落時の出発地点は7.5ではない

一段上の10.00である

その段の25も加算されるので下落は

0に収まらず余剰25の分、0を抜きぬけて

マイナス圏へ下落する

ただ、

0からはいかなる数も引き算出来ないので

安値の0地点が100円であれば

便宜上、

安値の桁数の00の0から

直近高値その余剰分を引く

普段75→25で50%のカベをブチ抜いている

人為的な値動きは

25+25+25=75

ここより+25獲得して

高値100て

売り75スタート

75より25離して(確実な下落余力を作り出す為)

75で売りスタートするのが基本

10.00で7.5売りスタートなら0下落に収まるが

高値が付き

もう+25となると

12.50から

7.5売りスタート地点に達した段階で25+25=50獲得している。

この25の余剰分が0下落に収まらず

0から更にマイナス25下がる

0地点の安値の0地点が90円なら

90−25=65まで下がる事になる

もし、

80円なら80−25=55円まで下がる

もし、1/100の0.25間隔で動いているのであれば

(普段、デイトレードなど2,5ではなく

このぐらいの値幅で動いている)

90−0.25=89.75に下落する

何故、0以下に下げるのか

ここに大きな利益が潜んでいます。

これまで説明してきた事は

いわば手品の種明かしをする行為となるので

(一種のタブー、掟破りをしている)

いつまで公開出来るか分かりません。

この文章を見て下さる方

私とあなたは、

何かの縁でつながっているのかもしれませんね。

>1日は誰に取っても7日間です。

が、マーケットでは週末は

証券会社が営業日ではなくクローズされるので

一般のトレーダーは取引出来ず

1週間は5日

ただ、政府筋のヘッジファンドは

特権的に週末も取引出来るので

1週間は7日

この不平等が存在する訳です。

今回、説明が長くなりこの解説は次回

硬貨によって通貨の価値は決められる

FXの単純すぎて、誰も気が付かない必勝法

その国の通貨の価値は、

その国が発行する

紙幣ではなく

硬貨によって価値は決められている

通貨の価値は、

紙幣ではなく

硬貨で

最小単位により決定する

1銭を甘く見る者は↓

通貨の価値は実は紙幣ではなく

(各国)硬貨の価値が決めている事に

気が付いていない

硬貨で紙幣を買うという発想

1円どころか、1銭を笑う者は0.01セントより

下桁の0.0001セントに泣く

為替相場では

実は紙幣が脇役で、硬貨が主役

という事に多くの個人投資家が

気づいていない現実

これはどういう事か?

金融マーケットでは

各国の時価での最小単位を揃わなくては

取引スタート出来ないので

逆説的にその揃えられた最小単位から

各通貨の安値は高値に向けてスタートするので、

高値側ではなく、

まず安値側の最小単位のお金の動きを見ていれば

最も安い最小単位にされた通貨は

逆に言えば高値までの空きスペースが最も

確保されている事になる

最安値のもの=上昇幅が最大のもの

と言い換える事が出来る

逆に安値に下がれなかったものは

高値圏で高留まりしているものは

高値までの空きスペースがあまりなく

僅かしか上昇余地がない事になる。

(このものは、次回下がるしかなくなる)

反対に安値が付いたものは次回、

上方向へ大きな空きスペースが確保されたという事なので

その安値で買っておけば、

この通貨は、もう上がるしかないので

自動的にその後、発生するであろう高値への

自動的な上昇の値動に自動的に乗れる事なる。

よって、まず安値の動きを、

集中して見なければならない。

そして、ほとんどの者が上昇を期待して

高値しか見ていない。

上方向の動きしか見ていない

下方向の安値での動き

小数点以下の動きを見ていない

ここが盲点となっている

基本的な考え方として、チャートを見る際の

着眼点として、

本格的な買いの前にまず売り(下値を揃える)から

始めなくてはならないというマーケットのお約束を

知っていれば逆説的に

最安値は、

紙幣の額面に達しない釣り銭である

↓

釣り銭が発生した=今までになかった新規の取引が成立して

その決済が行われた証拠である

アメリカ人は日常の買い物でも

釣り銭を貰うために

紙幣+釣り銭の組み合わせで

紙幣だけではなく商品価格に自ら

釣り銭を上乗せして

支払う習慣がある(後述)

日本人は、買い物の際に

紙幣単体でのみで支払って

(アメリカ人のように紙幣に釣り銭は

自ら付け足さない)

紙幣1枚分−商品価格=釣り銭

を貰う習慣がある

逆説的に、

釣り銭の発生を観察

高値での釣り銭

安値圏での釣り銭の

発生観察しておけば

その釣り銭から逆算的に

高値で何が買われて

安値で何が買い戻されたか

(売りではなく買戻し=そこから価格は下がらず上がる)

どの通貨の組み合わせで

高値で売って、安値で買う事が

出来るか、それを知る事で

高値で売り、安値で買う

損失を発生させず利益を生む

この売買が成立する事になるのではないか

したのかという確認が可能となってくる

逆に、

誰も買っていない

誰も売っていない状態は

釣り銭さえ発生していない

買い手、売り手がいない

取引自体が成立していない状態

いわば、ショーウィンドウの店頭に

商品がただ置かれているだけの状態

冷やかしのような客もいない状態

買い手、売り手が付かない限り

商品(価格)として無人のまま放置されている

この状態から

次の値動きを予想する事自体、ナンセンス

と言わざるを得ない(またこの状態から

一生懸命、次の動きを予想してやろうと

考える行為自体、ナンセンスだと

いう事に気づかなくてはならない。

何故なら、単純に次回、価格は

買い手が多ければ上がり

売り手が多ければ下がるだけで

どちらがより多いかなどその時になってみないと

分からないから(神様でも分からない事を

予想しようとするのはナンセンスとしか

言いようがない)。

そうではなく、

実際に買い手、売り手が付くのを待ってから

実際にその買い手の価格、売り手の価格を確認してから

自分の利益になる方へ行動するしか

相場、マーケットの世界で利益を上がるすべはないからである。

硬貨の単位で安値が揃えられる訳

硬貨は決してその硬貨の単価の

それ以下の価格でバラ売りが出来ないから

硬貨は半分に割っては使えない。

よって、硬貨は額面以下の値になる事はなく

必ず必ずその硬貨1個分の価格は

高値が保証されたものとして

(額面以下に下がれないから)

最低でも一個分は、まとめて束になって

一気に動く必要がある。

(金額としてバラけない。バラける事が出来ない)

世界経済は最後は、

硬貨(補助通貨)が頼みの綱とも言える

どの国も通貨(お金)には2種類ある

紙幣

硬貨

必ず、この2種類のお金が発行されている

英語で

紙幣は、カレンシー(currency)

硬貨は、ハードカレンシー (hard currency)

と呼ばれ、意外に知られていませんが

紙幣よりも硬貨の方が

製造コストの方が高くかかります

(銅、アルミニウム、ニッケルなどの

原料費がかかっているので)

各国、紙幣と硬貨、それぞれの製造コストは極秘とさえ

製造コストは公開されていませんが

硬貨の場合、最悪その国の経済が崩壊して

紙幣は紙屑と化しても他に使いようがありませんが

(再生紙では大した価値になりませんが)

硬貨の場合は溶かして

原料の状態にすれば通貨としての価値はなくなっても

原料として売る事が可能。

最悪、溶かして材料として売れば

最低限の元は取れるという発想から

紙幣よりも最後は硬貨の方が信用出来る

という事になります。

いわば最後の最後で紙幣よりも硬貨の方が

価値となり得る、

銅、アルミなどは溶かしても

金銭的な価値は最後まで保たれる

世界中で何処でも通用する

原始的な最後の価値の互換性があると言えるかもしれません。

コンピュータの世界なら

硬貨はハードウェア(パソコン本体)

紙幣はソフトウェア(パソコン内のプログラム)

かもしれませんね

こういう発想で世界経済を見ると

色々なものが新たに、発見出来るかもしれませんよ。

無論、硬貨というのは紙幣では払い切れない

端数処理(単純に買い物をした際のお釣り銭)する

用途で発行されています。

買い物の際、1000円きっかりの値札が付き

紙幣1枚分で釣りが出ない価格設定で売られている商品の方が

現実には少なく、スーパーマーケットやコンビニ、百貨店、ブティック

食料、衣服、飲食店のメニュー、ガソリン代、病院などの医療費なども

実際は980円などに値引きされて、紙幣などの額面からすると、

中途半端な価格設定されているものがほとんどで

(特に消費税が導入されてから商品価格+税金分の端数が

商品にくっついている。

商品価格+消費税のように

為替相場では外貨交換手数料が

為替レート+交換手数料に上乗せされている。

取り引きされないと、

釣り銭さえ発生しないとは

実際の商品+手数料価格(中途半端な端数)で

売られているから

1000円の商品なら1050円となる。

外国では客側が気をきかせて

商品が12ドル82セントの場合

レジで店員に13ドルではなく

あえて13ドルに7セント分を足して渡して

25セントの釣りを貰うという

支払の方法もある

13.07−12.82=0.25(25セント硬貨×1枚)

13.00−12.82=0.18(1セント硬貨×18枚)

客側としては、1セント硬貨で18枚貰っても

1セント硬貨をより高額側の単位の硬貨に

換金したいと思っても

1セント 次は5セント 次は10セント 次は25セント

10セント硬貨1枚+1セント硬貨8枚

5セント硬貨3枚+1セント硬貨3枚

アメリカでは、近年に製造された自動販売機は

1セント硬貨を受け付けておらず(25セントから使用可)

コインパーキング(パーキングメーター)25セント必要

公衆電話 25セント必要

コインランドリー 50セント(25セント2枚必要)

カジノのスロットマシン 25セント必要

25セント硬貨(愛称クォーター)は、

公衆電話、自動販売機($1.25か$1.50の商品が多い)

パーキングメーター

一回の投入で利用可能となる

投入する硬貨の最小単位となっているので

つまり1セント、5セント、10セントでは

日常生活では使えず、

(地下鉄の切符の自販機などもコインのみ

アメリカでは基本的に自販機に紙幣は使わない)

客側も13ドルに7セント分を足して渡して

25セントの釣りを貰った方が

使えない1セント硬貨で財布をパンパンに

させるよりも得な訳です。

アメリカでは、支払時

25セントを貰う為に

商品代金より多めに支払っておく

釣り銭を計算に入れて払っておく

日本でもアメリカでも

現実では買い物する度に、

値引き分か、消費税分の

釣り銭が発生するので

買い物時、紙幣では払い切れない釣り銭分が

買い手、売り手の間で紙幣にくっついて

決済とほぼ同時に

釣り銭分の金額が

客と売り手の間で移動する事になる

商品代金の他に必ず

釣り銭の移動を伴う事になるが

アメリカでは釣り銭は

(表示はされていないが)

買い手は売り手にあらかじめ大目に払っておき

硬貨(釣り銭分)は必ず買い手側に戻ってくる

という事はアメリカでは支払時に

1000などキリよく割り切れる数になったら

という考え方はせずに

あえて中途半端な数にして

中途半端な端数にされている方が

アメリカ人の買い手側という事です

その価格のやや下で25単位で戻しては

上がるという値動きをしている場合、

実際に買われたという事です

ドル/円などドルと円でペアの関係になっているで

一方の買いは一方の売りを意味しています。

(逆に、一方の売りは一方の買い)

円はその釣り分、(25に釣り銭で戻された分)

上がる事になります。

ドルを買って、すぐに円で買い戻した者が多ければ

ドルで釣り銭の半端な数が発生して

円でも釣り銭の半端な数が発生します

この者が日本人で

円をドルに交換して

またすぐに、

ドルを円に換金していたのでは

換金手数料が1円だとして

すぐに自国通貨に戻していたのでは

この時点で往復2円の手数料

もし、為替変動が1円以内なら(日中の変動幅は平均0.5円前後なので)

2−0.5=損失1.5

為替変動の上下動きより交換手数料の方がかかってしまい

この時点で損失となっています。

すぐに買い戻すぐらいなら最初から

取引しない方がマシという事になります。

反対通貨のドルはこの円で買われた分高く売れる事になります。

この考え方では

釣り銭が紙幣記号として−)紙幣の差額分として

いわば釣り銭となって還元分として

ブーメランのように買い手側に戻ってくる

そして、日本の硬貨に利用時

面白いルールが存在します。

日本の場合、

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(通貨法)

通貨法なる法律があり、明文化されているこの法律によると

硬貨は、額面の20倍まで使用可とある

つまり、一回に使用出来る上限額が法律により規定されています。

額面の20倍とは

1円玉の場合、×20=20円まで

5円玉の場合、×20=100円まで

10円玉の場合、×20=200円まで

50円玉の場合、×20=1000円まで

100円玉の場合、×20=2000円まで

500円玉の場合、×20=10000円まで

硬貨で通貨の時価の価値を決めている以上

つまりこの硬貨分×20の価格で下落する値動きを

する場合、買い手は日本人という可能性が高い事になります。

買い物の際、レジで支払える上限額は

1円の場合、20枚まです。

1円を100枚お店に持って行って、

100円の商品を1円玉を100枚で買う事は出来ない

5円玉20枚で100円の商品は買えるが

21枚使う事は出来ないので

5円玉、20枚も21枚も対して変わらないだろう、

もう1枚ぐらい良いだろうと

もう+5円して、

5円玉、21枚で

5円×21個=105円

これでは支払は法律上、支払は出来ません

5円×20個=100円 ○

5円×21個=105円 ×

105円の商品を5円玉で21枚で支払う事は出来ない

もし硬貨で支払うのであれば、

一回り高額な単位の10円を加えて

105円から10円を引いて見て

残り金額はいくらになるか確認

105円−10円=95円

では、

95円を5円玉、何個で支払えるか

95円と5円を割って確認

95円÷5円=19枚 (5円玉で20枚以内)

この部分の計算は枚、個のうち

計算式の両方とも金額である事に注目

105円の商品

5円玉で21枚使えない

5円×21毎=105円

この部分の計算は枚、個のうち

片方は金額、片方は枚数

個と金額違う単位同志のものが

掛けれれている事に注目

(単位が揃っていない)

金額と枚数を掛けている事に注目

仕方なく、10円玉1枚を加えて

5円玉19枚で支払う事にした

20枚以内で支払う為により高額の10円玉を加えた 記号にして+

(10円玉加えた事で商品代金から10円分引いて 記号にして−

残り金額をより少額の硬貨で支払う事にした)

残り金額95円÷5円=19枚

5円玉×19枚で=95円+(高額硬貨を追加分)10円玉

内訳 5円玉が19枚と10円玉1枚

5円×19枚+10円玉×1毎=合計105円

これで各硬貨20枚以内で法律の規定の範囲内で

使える上限で硬貨による支払は可能となりました。

商品代金が100円きっかりであれば

5円玉×20枚で支払い可能だが

105円など商品代金に端数が付いている場合

この動きがドルに狙われていないはずはない

5円玉×20枚=100円 +1円玉×5枚

(5円玉は既に20枚使っているので一度に

20枚以上使えない以上、この+5円は5円玉以外の

硬貨で支払わなくてはならない)

5円玉以外の5円となると10円ではお釣りが出てしまうので

消去法で1円しかあり得ない事になる。

が、これは既に5円玉で20枚支払われていたから

もう5円玉は、これ以上使えない20枚の枚数オーバーというのが

バレバレな状況で(もう5円玉は追加出来ない)

もし、商品代金が105円で

1円玉20枚(20円)+5円玉15枚(75円)

(1円玉×20枚)=20円+(5円玉×17枚)=75円

20円+75円=95円

既に95円がこの組み合わせで支払われていた場合

(商品代金)105円−(支払済み)95円=残り10円

この残り10円をどう支払うのか、不明な場合

既に1円玉は20枚使われ

枚数オーバーでこれ以上、使えない

消去法で1円玉は選択肢からなくなった

残りの金額が10円である以上

500円、100円、50円は

釣りが出てしまうのであり得ない。

消去法で選択肢から除外

(釣り銭処理をやっているので

その処理で釣り銭が発生したのでは意味がない。

釣り銭の釣り銭が必要となってしまう事態になっては

意味がない。釣りが出来ないように処理するのは鉄則)

選択肢は5円玉か10円玉か

5円玉の使用枚数は、まだ17枚なので

20−17枚=3枚

20枚の上限リミットまで、後3枚使える

残り10円は5円玉2枚で、2回に渡り支払われるのか?

10円玉で1枚で、1回で支払われるのか?

選択肢はこの2選択という事になり

この状況で

5円玉で支払われれば、

自動的に残り5円も5円玉で支払われる事になり

自動的に10円玉の選択肢はなくなった事になります。

これで5円玉の支払が最後の1回となり

その支払が済めば

これで105円の支払いは完了する事になります。

少額硬貨では、20枚の枚数オーバーしてしまう

より一回り高額の硬貨を追加した分

そのレンジ桁での端数が5円分生じる事になる

そのレンジ桁の上限の金額となるによって

同じ金額でも硬貨の組み合わせの内訳は変わってくる

また、変えなければ

上限枚数20枚として、使えない

こういう逆読みがされているのではないか?

という事です。

紙幣には額面があるようでない。

紙幣には、(一回分としてカウントする場合)その目安となる

固有の単位が存在しない

1枚→10枚→100枚

(一度に何枚使うかは、使い手の事情による)

紙幣では、相場全体での

高値、安値を決める際、

(高値)上の端 (安値)下の端をいわば強制的に決めなくては

ならない訳だが

時価での上限と下限の端を決める際、

この日本の通貨法の法律が利用されている可能性がある。

また直近、

相手国よりも

硬貨(釣り銭が)安くなる=紙幣の価値も安くなる

相手国よりも

硬貨(釣り銭が)高くなる=紙幣の価値も高くなる

のも事実

その硬貨は(発生した釣り銭は)

売りで使われているのか

買いで使われているのか

見極めが重要なのも事実です。

価値が同一のもの

全く同じものでも

↓

A 一方は大量生産

B 一方は生産制限

どちらにするかは売り手側に支配、

コントロールされている

全く同じものでも売り方を

変える事で価格が変わる

為替相場において

大量生産

と

生産制限

とは、

硬貨は紙幣とは違い安く大量に買える

釣り銭が溜まる=買われている

釣り銭を少額で大量にバラけた状態にするのか

同じ釣り銭でもより高額硬貨側に換金するのか

紙幣に換金するのかで

特に同じ1円でも、

その状態のコンディションによって

(少額の釣り銭か高額の釣り銭か紙幣として扱うのか)

同じ1円でもその価値は違う

販売者側(胴元)の1円に販売方法で

胴元側の事情

もし、税込価格を1000円きっかりにしたければ

元の商品価格を950円に設定しなくてはならない。

(売り手としてもこの価格で販売して、釣り銭なしとしたい

はずですがライバル業者が商品価格を

より上げる=客がそっちへ行ってしまう

より下げる=客は来てくれるが薄利多売を迫られ

このじり貧にいつまで耐えられるかという消耗戦を強いられる

釣り銭なしの価格設定にしたくても

販売側としては、最後は釣り銭分で調整するしかなく

(販売価格に紙幣に対しての釣り銭を

どのぐらい含ませた値段にするかという事

販売者側の事情で安値から高値へ上げたい場合、

なるべくその一回の取引で売買される

その販売価格に釣り銭分を多めに含ませたい

この1000円は、

ドルの1ドル紙幣と

円の1000円紙幣と

1という数字に大いに関係があります

↓

1000円(商品価格)−350円(釣り銭分)=650円

650円の価格設定で販売すれば

客の方も安値で買え、かつ販売側も上方向へ

大きな上昇スペースを作れる事になる

※販売者側は、その商品を高く売る、安く売る事には

興味はなく(自身が買う、売るのではないので)

販売者側の興味は、客が買ってくれた、売ってくれた

その一回の売買毎の手数料が自身の利益となるので

その手数料を客からいかにどう取るかという手段の方に興味があり

(セールスマンとかCMディレクターと同じ、

客がいかに買いたくなるような価格にして、客に買い気を起こさせるか。

客がいかに売りたくなるような価格にして、客に売り気を起こさせるか)

別に価格が上がろうが、下がろうがどちらでも良い

価格そのものではなく、客の売買毎の手数料が連中の収入源なので

客さえ付いてくれればどちらでも良いのです。

販売者の本音としては

買いに人気が出て買いで客が殺到する

売りに人気が出て売りで客が殺到する

買いだけ、売りだけ

どちらか一方に(意図的に)偏らせると

単純に買いが殺到して価格が上方向に急上昇すると下方向へ

大きな空きスペースが確保出来る事になります。

売りが殺到して価格が下方向へ急下落すると、今度は上方向へ

大きな空きスペースが確保出来る事になります。

逆に、買い手と売り手が同じぐらいの数となり

50%&50%の半々のバランスでは

価格が売り、買いで拮抗した状態になるので

シーソーに例えると体重が同じぐらいの人が

両端に乗った状態になるのでいずれ水平になり

拮抗状態とならざるを得ない。

こうなると価格が動けない状態となる。

すると、売買する必要がなくなる。

売り手、買い手いずれも、

売買しても利益がさほど上がらなくなるので

買い手、売り手ともに減って誰も取引しなくなる。

(参加者はいかなる時も価格が上がりそうだから買い

下がりそうだら売る。価格が動かない以上、取引をする

誰も買わない、売らない状態になると

販売者側も客から売買手数料の収入が発生しないので

今よりも値下げ(あるいは値上げして意図的にバランスを

崩さざるを得なくなる)

販売側の胴元側がどちらの作戦を立てているか

釣り銭に状態から観察出来る

1円のその価値、価格は変わってしまう

1を1/100化する→1ドル紙幣を釣り銭の0.01セント

小銭100個にバラける、両替えする事でいくらでも薄利多売用の

0.01を大量生産出来る)

釣り銭をマーケットにバラ撒くように放出すると

価格は安く安定した状態になる。

A 大量生産時

大量生産される事で、単価が安くなる

その分、割安にある(今まで以上に価格が下がる

今よりも安値で買える状態になる)

人気がなく下がって安くなったのではないので

1個当たりの単価が安くなり安全に買える 買い手側有利

B 生産制限時

生産制限をして製造される数が抑えられるので

希少品になり単価が高くなる

1個当たりの単価が高くなり、買い手側不利

販売者側が気づかれないように

1円を、

1銭を100個

(1通貨で一度に使えないので

1÷3=0.33ずつ、ドル ユーロ、円に分けておく)

5円で20個へ

10円で10個

50円で2個

>1日は誰に取っても7日間です。

が、マーケットでは週末は

証券会社が営業日ではなくクローズされるので

一般のトレーダーは取引出来ず

1週間は5日

ただ、政府筋のヘッジファンドは

特権的に週末も取引出来るので

1週間は7日

この不平等が存在する訳です。

週末、マーケットがクローズされた後

月曜日のオープンまでの間に

FX会社を含む、その販売者側に

各通貨の最少単位を、

密かに少額側硬貨から高額硬貨に換金されていると

月曜日オープンした価格が、週末と同じものでも

その1円の価値が変わってしまっている訳です。

それに気が付くのは、(その点に注意を払っている)

ごく一部の者だけです。

次回は2週間以内に更新出来たらと思います。

限りなく無料で買い物する方法↓

(良かったら見て下さい)

楽天100%OFF