今回から、簡単な画像処理について書いてみましょう。

筆者が通常使用しているソフトで日常的にこのHPへアップさせるまでで行っている一連の

作業を元にして書くことにします。

用いるのは共にシェアウェアソフトのDPEx(ビュワーソフト)やKF

(2画面表示ファイルソフト)と画像編集用としての定番 PhotoshopCS を用います。

最後にReference(検索)やメニューページ用の小さなサイズ(サムネイル画像)へと

チビすな(フリーウェアーソフト)を用いて、一気に縮小画像を作成します。

作業手順は以下の通りです。

a.画像転送

b.ピントチェック及び削除画像選択

c.不要画像削除

d.保存画像のファイル名変更

e.HPへアップさせる画像選択からPhotoshopへの転送

f.最低限の画像処理

g.専用ホルダへ保存

h.サムネイル用画像作成

i.アップロード用ソフトを使用してHP上へ

a.画像転送

デジカメで撮影した画像は、通常は専用のカードリーダーでパソコンへとデータ転送しますね。

もちろんカメラ経由でも同じ事は行えますが、転送時間はカードリーダー経由の方が遙かに短くて

済みます。その際比較的新しいパソコンではUSB2.0 規格に対応していますので、これにあった、

カードリーダーを求めることが重要です。以前の規格であるUSB1.0 からは、約2倍ほどの転送速度になって、

単純計算でも同じ容量のデータを、約半分の時間で送ることができるようになりました。

金額も大したことはありませんので、名前も聞いたことのない様なメーカーのものは避けましょう。

筆者の経験では、無記名に近い製品を数種使用したことがありますが、全て半年以内に読込不能となり、

不能なら、他の方法で送れば良いことでまだ済みますが、転送しているつもりが大事な画像が消失したり

破壊されたりしたら、堪ったものではありません。安物買いの銭失いには決してなりません様に…

そんな経験から今は、バッファローというメーカーの正式商品を複数個同時購入し、絶えず予備機を

確保しつつ作業をこなしています。(これを書きながら思った事ですが、2台のリーダーとKFを2つ

立ち上げておけば、同時に別の画像を転送できるかも知れませんね。実際には試していませんので、

PCのCPU能力などにより作業が順調に進むかどうか、暇なときに試してみようと思います。)

筆者の場合は、撮影から帰ってきたらまずPCを起動し、KFという2画面表示でファイル作業が行える

ソフトを立ち上げます。左側にはカードリーダーのドライブから画像ファイルを、右側は日付名のフォルダを

あらかじめ作って開いておきます。

日付名のフォルダは、いつも述べていることですが、必ず起動ドライブ(Windows パソコンの場合

通常デフォルト状態では、Cドライブがこれに割り当てられています)以外のドライブ(仮に Dドライブ)へと

パーティションを区切ってその中に保存する癖を付けておきましょう。ついでに Windows 標準で作られている

「マイドキュメント」や「マイピクチャー」のフォルダもこちらの別ドライブに移しておくと、様々な

ソフトで保存する場所の指定が楽になります。

|

| 図 1-1:ソフトKFでのフィル転送指定画面 |

マイドキュメントの保存先変更は、デスクトップ上にある「マイドキュメント」アイコンを右クリックし

出てきた小Window一番下の「プロパティ」→「ターゲット」の「リンク先」を指定するドライブに変更させ

(この場合 Dドライブなので 「D:\」とパスを入れます)「OK」をクリックすれば完了です。この状態で

「マイドキュメント」アイコンを開くとその中に あたかも Dドライブがすっぽりと収まった表示に

なっているはずです。

脱線しましたが、「KF」で所定のフォルダへデータ転送をスタートさせます。

通常デジカメのメディアとして容量 4GBのマイクロドライブ(以下 MD)という小型のHDDを使っています。

保存用のRAWデータとウェブで使うための小さなサイズの jpg画像を同時記録できる設定で撮影していますが、

1コマ(RAW+jpg)当たりのデータ量は平均して 10MB程度となりMD 1枚に400コマほど撮れる計算です。

フルに使い切った MDのデータを転送するのにおよそ 30分弱くらいの時間を要しているようです。

と言うのも、転送中は側に付いている必要は無いので、帰宅後にしなくてはならないバッテリーの充電や

機材の見直しやメンテ、果ては外出後のうがいや手洗いなどと着替え、腹ごしらえなども必要に応じて

その間に済ませてしまいましょう。

b.ピントチェック及び削除画像選択

|

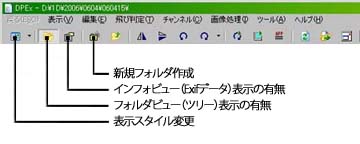

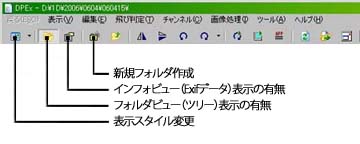

| 図 1-2:ソフトDPExのメニュバー付近 |

|

|

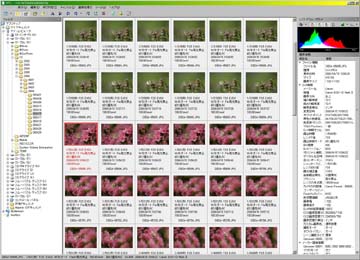

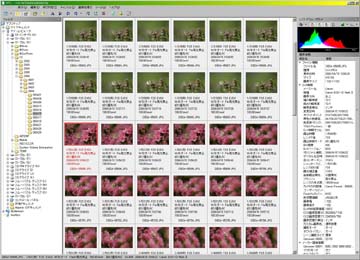

| 図 1-3:サムネイル小表示 |

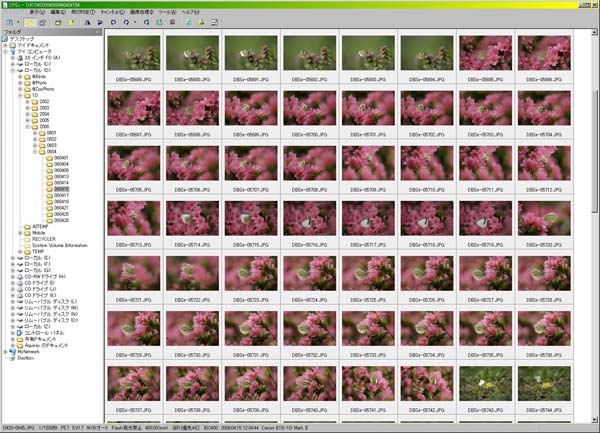

図 1-4:サムネイル中表示 |

|

|

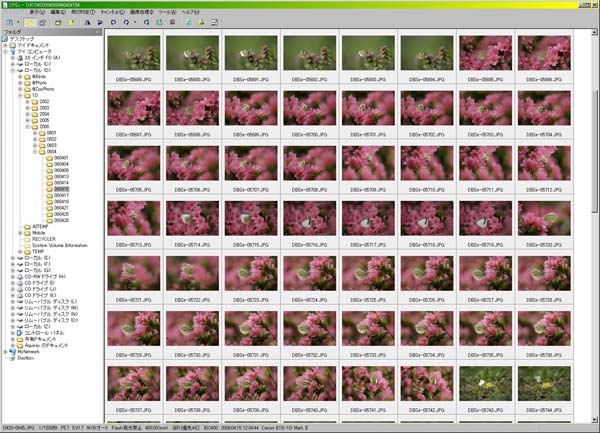

| 図 1-5:サムネイル大表示 |

図 1-6:サムネイル特大表示 |

|

|

| 図 1-7:サムネイルExif付表示 |

図 1-8:リスト表示 |

|

| 図 1-9:Exif詳細データ付きサムネイル表示 |

さて無事に取り込まれたフォルダをソフト「DPEx」で確認してみましょう。

「DPEx」を起動させたなら、まずは基本的な設定を整えます。

□表示スタイル変更

図1-2を見てください。DPExのメニューバー下のオプションバーで設定する箇所を選んでみました。

一番左の「表示スタイル変更」ボタンをクリックするたびにファイル(画像)の表示方法6通りが

順送りに変わっていくはずです。(図1-3〜8)

図1-5のサムネイル大表示か 1-7のExifデータ付きサムネイル表示が使いやすいと思います。

起動時の状態では、Windowサイズが最小で表示されているはずです。お使いのモニター上で最適な

サイズに左上か右下コーナー部分をドラグして調整して見やすい大きさを決めましょう。

基準としては、大サイズ表示で偶数コマが表示できるようにするか、最低でも5コマ横に並ぶ

サイズがあとあと、名前の変更やコマ数計算に便利です。

筆者の場合は、先に触れたように RAW画像とサムネイル用のjpg画像の同時記録体勢を撮っているために

是非とも偶数表示でないと、煩わしくなって使えなくなります。実際には22インチのCRTモニターで

1600x1200ピクセル表示をしますので横に8コマ並ぶサイズでフォルダ表示させています。(図1-5)

同時期録でない場合は5コマ表示も1列が5の倍数となり、数を数える場合は便利でしょう。

□フォルダビュー

右に一つ飛ばします。(▼マークのメニューは、今の表示方法をダイレクトに指示するモードです)

次にフォルダービューは。ツリーモードを左端に表示させて、フォルダの位置が確認できますから、

常時表示させておくと、フォルダ検索が容易になります。(上の表示は全てこのモードがON状態です。)

□インフォビュー

もう一つ右に行って、インフォビューです。インフォメーションすなわちExifデータやヒストグラムを

選択された画像について表示させるモードです。撮影の際に読み込まれた様々な情報がそのコマの影に

埋め込まれていることが分かると思います。参考までに眺めてみてください。

通常は表示させなくて良いでしょう。

□新規フォルダの作成

最後は、新規フォルダを作成するボタンです。

インフォビューの状態で、ツリー上で選択したフォルダに新しいフォルダを作る場合に用います。

この作業は、別にこのソフトだけでなくどのソフトからも行えますので、説明は割愛します。

|

| 図 1-10:

手作りのカウントシート(上)と保存フォルダ先指定 |

|

| 図 1-11:カウントシートのヘッダ部分と記入例 |

いよいよ保存画像の選択を行います。

選択基準は各人区々でしょうから、条件は述べませんが、要はここでピントのチェックと保存後の用い方を

想定した上で、最初からコマをチェックしていくことになると思います。

デジタルの作業でありながら、ここから少しアナログ作業を挟みます。これは全てデジタル上で行うことも

可能でしょうが、ファイル削除を行うための確認作業でもありますから、特定のコマを確実に選別するための

安全策として試行錯誤の後敢えてデジタル移行する際に用いた方法で、必ずしもベストな方法だとは今も

思ってはいませんが、現時点でこれに変わる策が思いつかない今、当分はこの作業が行われるはずです。

図1-10は、見にくいかも知れませんが上下2枚別のシートです。上のシートは、イラストレーターで作った

ファイルリストでA6サイズを横遣いしています。印刷してあるのは 1〜100までの通し番号と日付欄、曜日

そして撮影地です。(図1-10)

ヘッダ部分に0、100〜500までの数字で百の位を指定しています。200に丸印が付いていればこのシートは

200番台を表しますと言う訳です。(図1-11)

|

| 図 1-12:拡大表示画面 |

「DPEx」ソフトで画像を見ながら残すかどうかのチェックです。

まずは、ピントを見るために最初のコマを拡大表示させます。それには以下の3通りの方法があります。

任意のコマでダブルクリックする。1回クリックした後「Enter」キーを押す、又はコマの部分で右クリックで

出てくるWindowから「開く」を選択しても表示させることができます。サイズは表示枠一杯の範囲で

プロポーションは維持したままになりますから、縦横の比率は画像ファイルの比率に近い方が効率が良く

なります。(図1-12)

画像の拡大表示はWindows付属のエクスプローラーでも似たようなことができますが、ビュワーソフトたる

所以は、拡大表示した状態でキーボードの「→」矢印キーをワンクリックで次の画像を表示させ以降

順にコマを送ることができることでしょう。戻りたければ「←」キーです。ちなみに拡大表示状態で「↓」

キーをクリックすると表示されたコマだけ画像が時計回りに90度回転します。「↑」キーでは反時計回りに

90度回り(つまり元に戻り)ます。そのまま先へコマを送っても、回転したコマはそのままの状態で保存

されますから元に戻すことをお忘れなく。また拡大表示の時にスクロールマウスが使えるなら回転に合わせて

拡大率を自由に変化させることもできます。

一通り最後まで見終わってなお矢印キーをクリックすると「先頭のファイルに戻りますか?」と訊ねる

Windowが出て来て、先頭に戻るかどうかを促されます。戻る場合は「はい」を。そのままの状態を続けて

みる場合は「いいえ」を選択します。ここで「中止」を選ぶと拡大表示に移る前のサムネイルモードに

戻ります。

拡大表示モードからサムネイルモードへ戻したい時は「Enter」か「Esc」キーを押せば随時戻れます。

ソフトの操作はある程度理解頂けたと思います。拡大表示でコマ送りをしながら別紙のカウントシートに

後から自分で読み返したときにも分かり易いように記録を取って行きます。

先ずは採用か不採用か、これは決定的な区別です。コマを表す数字に大きく採用なら○を、不採用は×を

記入します。同時に主題が何であるかを的確に表示しましょう。○の右下に略号の頭文字を小さく書きます。

「スジグロシロチョウ」なら「スジ」、「ツマキチョウ」なら「ツマ」程度で良いでしょう。また雌雄の

区別やレンズの情報なども特に変えたときに書き加えておくと良いでしょう。

コマの中に書き込まれた Exifデータはソフトのアンダーバーに選択コマごとに大まかなものだけですが

常に表示されますので、それも見ておきましょう。

必ず採用コマの種名は右の空白欄に後からでも分かるように羅列明記します。

この際に保存の際のグループを決めて、グループ毎に並べておくことは言うまでもありません。

略号が重複する場合は、適時変えながらその1枚のシートの中だけでなく全体を通してなるべく統一された

略号を使えるように工夫をしましょう。

不採用のコマへは削除の際にはっきり分かるよう二本の横線で閉じておくと良いでしょう。通して

見終わったら、シートの採用コマの○に識別カラーを色鉛筆で、ジャンル分けの際過ちが起きないよう

面倒でも塗り分けます。その時に1枚のシート(100コマ)毎に採用するコマ数の集計を、右欄の種名欄右下へ

記入すると手間が省けます。塗りながらコマ数を数えるという按配です。

2.カメラとは

カメラとは、先ほどの虫眼鏡をレンズに、焦点面にフィルムや撮像素子を置いた暗箱の

ことです。

もっと歴史的に眺めてみると、そもそも語源は、11世紀頃まで遡ると言われています。

かの有名な

レオナルド・ダ・ビンチ

もメモに残しているそうです。

その当時のカメラとは「カメラ・オブスキュラ」ラテン語で「暗い部屋」という意味の

言葉です。ピンホールを通して、暗い部屋の中に太陽光線を導くと、目を痛めずに、

太陽の姿を壁などに映し出すことができるという天体観測の技法だったようです。

これでは、今の形と大きさからは、おおきくかけ離れすぎていますよね。

16世紀になるとピンホールの変わりに、凸レンズを用いることを思いつき、17世紀に

なって持ち運びが可能な暗箱ができるようになり、小型化に拍車が掛かったことは言うまでも

ありません。しかし、この時代の「カメラ・オブスキュラ」は、もっぱら画家達の御用達で、

焦点面をすりガラスにしてあてがった紙に主に風景などの投影画を写し取っていたよう

です。

19世紀になって、フランスの画家

ルイ・ダゲール

によって、投影画像をヨウ化銀と光の

反応作用を利用して、固着化させることに成功し、晴れて写真としての暗箱「ダゲレオ・

タイプ」の「カメラ・オブスキュラ」が日の目を見ることとなります。1839年のことで、

今からたった 165年前のことです。

当時の暗箱は、名のごとく単なる木製の光漏れがないように目張りされた四角い箱だったの

ですが、その後度重なる改良が施され、機械式のシャッターが付き、絞りの働きをする遮蔽窓

から、露出を機械制御へ、やがては電気的に調整できるようになり。今では当たり前になった、

ピントを自動で合わせてくれるオートフォーカスまでが付いた、単なる暗箱からは、雲泥の

差といえる現代カメラへと進化して来たのです。

ところで、我が国では

杉田玄白

らによって「暗室写真鏡」や「写真鏡」という名で紹介されて

います。写し撮るという概念が、鏡という漢字を用いたことでも良く表れていると

思いませんか?

ちなみに「写真」という言葉ですが。この中には「真」すなわち真心を的確に写すという

意味が込められているようです。特にお隣中国では、「写真」とは、肖像画の意味だそう

です。

|

| 図 1-1:ソフトDPExでのサムネイル画像 |

Windows標準の「エクスプローラー」などで転送する場合は確実な方法として、転送元のフォルダと

転送先のフォルダそれぞれを開いておき、転送元データを必要量選択し転送先のフォルダへとドラグしつつ

持って行き転送先のWindow上でドラグを開放せねばならず、このタイミングやちょっとした操作ミスで別の

場所に誤送してしまったり、行方不明になったりするものです。

「KF」はこれら別のフォルダ間作業を確実に一つのWindow上で作業するためのソフトです。右から左へ、

あるいはその逆へとメニュー欄から「ファイル」→「移動」をクリックすれば、間違いなく確実に行う

ことができます。

Photoshopの場合は、PhotoshopElements(以下Elements)を筆者は手元に所持していませんので、

正式なことは分かりませんが、多分今回使う作業は、それほど高等なことではありませんから

Elementsでも、同様の作業は行えると思います。

▼焦点面(しょうてん・めん)

レンズの光軸に直行するレンズの焦点位置にある面のことで、カメラなどの場合は、

この位置にフィルムや撮像素子をセットします。

▼光軸(こうじく)

レンズ面に直行する線の中で、特にレンズの中心を通るものを表わします。

▼虚焦点(きょ・しょうてん)

凹レンズや凸面鏡の焦点を表す言葉で、凸レンズや凹面鏡のように、実点として確認は

できないものの、あたかも凹レンズ(凸面鏡)を通過して以降の光線がこの点から発せられ

たかのような線を描くことから「虚ろな焦点」を意味します。反対に凸レンズなどの焦点を

「実焦点」と呼ぶ場合もあります。

▼ピンホール(pin hole)

針で開けた小さな穴という意味ですが。この場合丸い穴でないといけません。ちなみに

四角い穴のピンホールで画像を映し出すと、ぼけた部分に四角の連続画像が浮かび上がり、

画面が煩くなり素直な絵にはなりません。そもそも、光の屈折現象を利用して

結像させていますから、屈折させる箇所に癖のあるものを用いるとその癖が灰汁と

なっていつまでも鼻につくことになりますから注意が必要です。

ピンホールによる光の屈折は、レンズなどを通過した場合とは異なり、質量が大きいものの

近くを相対的に質量が非常に小さなものが通過する際に大質量から影響を受けて曲げられて

しまう現象で、重力レンズとも呼ばれています。「繁華街を通ったお姉さんが、

質量の大きなお兄さんからナンパされちゃう」とか、「会社帰りのサラリーマンが赤提灯に

暖簾の重力誘惑についふらふらと…」と似たような事と言えばおわかり頂けますか。

この場合の癖が後から出てくる、レンズの滲みや収差などと呼ばれるものです。この解説は

後々触れてゆきます。

また、穴の直径は小さければ小さいほど像はシャープなものとなりますが、反面レンズの

絞り値と同様暗くなり、反対に径が大きくなると明るくはなりますが、重力レンズの影響は

光を遮蔽する物質と空いた穴の至近部分にのみ影響が出て起きる現象なので中央部に行くに従い

素通し状態となりぼやけてきます。また直径分ずれた像がぐるりと穴の形状に類似した形に

展開する羽目となり、結果鮮明な画像を得ることはできません。

▼屈折現象(くっせつ・げんしょう)

光に限らず波が、密度や性質が異なる物質の中を透過する際には、その物質の内外で

屈折率の違いにより一定方向へと歪められる性質があります。お風呂に脚をそっと

差し入れた時に、あなたの脚が水面を境にぐにゃっと折れたように見えるあれですよ。

図 1-1に例として書いた平行光線が凸レンズにより 1点で交わるように見えることも、この

屈折現象によってなされる現象です。ですから図で用いた光は、左方向からレンズに入った

境界面で一度曲げられ、そして再び空中に飛び出す際にもう一度と都合 2回歪められた結果

あの図の様に焦点で結像するのです。

▼結像(けつぞう)

レンズなどの力により光が集まり像ができること。

▼重力レンズ(じゅうりょく・lens)

一般相対性理論によれば重力により空間が歪められたり、それに伴って光も影響を受け空間に

沿って曲がって進む。その光が曲げられる事により起きる現象があたかもレンズを通過して

起こったかのように見えることから、この名前が付けられた。非常に微細な現象なので、

通常は観測の邪魔者として扱われる事が多い。

天体望遠鏡の高精度なものなどの場合にこの影響が表れて来るらしい。たとえばNASAにより

宇宙空間へ打ち上げられて現在稼働中のハッブル天体望遠鏡などでは、重要な問題となっている

らしい。

▼屈折率(くっせつ・りつ)

真空中の光速度と媒質中の光速度との比。<広辞苑>

その素材が光をどれだけ屈折させる能力があるかを示す、その素材固有の値で、屈折率の

大きな素材ほど大きく曲げることができ、眼鏡用レンズの場合は薄くできる。

▼実像(じつぞう)

凸レンズや凸面鏡あるいはピンホールなどにより実体として見ることができる像のこと。

反対に虚像(きょぞう)は理論上できるとされる像で活用する事ができず通常は見ることが

できない。

![]()