| 私の『共生』論 | |

| ○「もうひとつの南の風 vol.8」(2007年2月)掲載 ○シャプラニール=市民による海外協力の会 発行 |

うえはらゆうき |

□2006年7月16日のこと 2006年7月16日の日曜日、私の友人やそのつてで10名が集まり、『魚眼的グローバルネットワーク』と題した夕食会を開いた。集まったのはフェアトレード会社に勤める人、いわゆる貧困国での生活支援や紛争地・被災地での人道支援に取り組むNGOの職員、環境学者、農水省勤めの人、コミュニケーションの場を提案する企業に勤める人、建築学生、市民活動家と一見バラバラ(シャプラニール職員の内山さんにも参加いただいた)。10人というのは思いのほか小さいまとまりである。自分の身長と同じくらいの距離の範囲に全ての人が数えられ、親密度はかなり高い。夕食会ということで内容を詳しく伝えることは難しいが、はじめて顔を見合す人も多い中、この場は思いのほか盛り上がり、ざっくばらんな話から互いの取り組みの課題など深い議論まで、あっという間に時間は過ぎた。もはや悩み相談のような話も聞かれた。いささか消化不良の風が残るほど、私たちは一体何を共有していたのだろうか。 |

|

|

□日本の貧困 私は2000年頃から、大学研究室の調査活動と自主活動の両面から、国内のいくつかの地域での計画づくりやプロジェクトの実施に関わるようになった。多くは過疎と呼ばれるところで、当時は学生でもあったので、若く元気なやつらがやってきたとチヤホヤしてもらったと思う。中でも山梨県早川町、愛知県豊根村、長野県長野市の山間地区には何度も足を運んだ。珍しいものを食べさせてもらったり、体験したことのない川遊びをさせてもらったり、田舎を満喫する一方で、シャプラの門をたたいたことと無関係ではない、今でも印象に残るエピソードもある。いずれも山あいで、都市部から遠く隔たれた地域である。 * 早川町で私たち学生が泊まるのは薬袋(みない)という集落で最寄り駅から車で30分くらいのところにある。さらに1時間半ほど車を走らせたある集落には、“集落”とは名ばかりの場所で、たった一世帯だけ残り、昼中老婦人が一人で滞在していた。彼女は私たちが話を聞いている間、同じことばかり繰り返し話した。認知症だったのだろう。集落までの道はやがて外灯もなくなり、試しに車のライトまで消してみたら、同乗していた同輩の調査員が恐怖で泣き出してしまった。あの時感じた夜の黒さは衝撃的だった。 * 豊根村でのこと、ちょうどトマト農家の夏場の仕事をお手伝いをしていたときだが、山の向こうにヘリコプターが降り、すぐに飛び立っていった。「あれは○○さんのところだなぁ」という農家の空間把握の正確さにもそのときにはびっくりしたが、後で聞けば、地元のおじちゃんがハチに刺され意識不明になり、運ばれたという。病院が近くに無いこの地域では驚いていられないが、農山村過疎地域の住民は医療と教育にいつだって大きな不安を抱えている。 * 長野市の山間部では、高齢化率の大変進んだ集落がいくつもある。その中のある地区で一人暮らしをする老婦人は、「(平地に移り住んでいった息子たちに)だまされた、だまされた」と繰り返した。さてどうしたものか。息子さんがだましたわけでもおばあちゃんがだまされたわけでも、もちろんないだろう。だけれども、陥ってしまったこの感情に対して私たちにできることなどなく、またそもそも私たちの役割でもないような、不思議な感覚を初めておぼえた。 * 紹介したのは数々の体験のほんの一例に過ぎない。「なぜそんなところに住み続けるのだろう」という声も聞かれそうだが、住所を替えるというのは、想像以上に勇気の要ることである。シャプラニールのこれまでの報告をそういった視点で見直せば、想像しやすいのではないだろうか。また、偏見を避けるためにも、本当に楽しかった、経験できてよかった、話を聞けてよかったと今でも思えることがいくつもあったということをつけ加えておこう。 ニートとか引きこもりと呼ばれる人たちにも最近出会う機会を得た。年齢差もあり、甘えているようにしか見えない人もあったが、中には「家庭内暴力の環境の中できょうだい全員が引きこもった」、「親がだまされて連帯保証人になり、大きな負債を抱えたために借金取りがやってくる恐怖を味わった頃からおかしくなった」、ひいては「(抗精神病薬を服用していることに)自己嫌悪に陥り、自殺を試みた」といったそれまでの経緯の一部を聞かせてくれた人もいた。まるでストリートチルドレンや働く子どもたちの報告に出てくるカウンセリングの内容を聞いているみたいだった。 ここで述べてきたようなことは、日本中を見渡せばさほど珍しいことではないだろう。私たちはこれらの状況をどのように受け止めたらよいのだろうか。日本にも、貧困はある、と考えた方が妥当ではないか。言葉の不適切さへの批判を覚悟の上で言えば、固有の背景やスケールを伴った、日本的貧困なのだ。 |

|

|

□無茶々園について 私はシャプラニール海外活動グループの2004年度インターンシップの後、出身地の東京を離れた。現在は愛媛県西予市明浜というところに移り住み、無茶々園というところの事務局職員として勤めている。無茶々園は「大地とともに心を耕せ! 無茶々園は環境破壊を伴わず、健康で安全な食べ物の生産を通じて、真のエコロジカルライフを求め、町作りを目指す運動体です」と設立当初からうたい、農薬や化学肥料に頼らないみかん作りや環境保全のための生産管理、ISO14001の取得、日本人・外国人研修生の受け入れや地域福祉など、このほかにも無茶々園メンバーの自主的活動のサポートまで含めれば、数え切れないほどの取り組みを展開してきている。 もともとは1974年、農薬を使用する栽培に疑問を持ちはじめた当時の若者3人が、地元の寺から借りた畑での無農薬柑橘栽培実験からスタートした。当初は実験園地の名前を「無茶々(ムチャチャ)」園と呼んでいた(名前の由来など、詳細は『無茶々園の歩み』<http://www.muchachaen.com/info/history.html>を参照いただきたい)。 農薬・化学肥料・除草剤の全盛時代である。つるつるぴかぴかのものを志向していた時代の中にあって、ガサガサで煤がついたようなみかんは、当初は加工のためのくずみかんとしてしか扱ってもらえなかった。「有機農業」という言葉すら珍しかった当時は、社会への訴えとともに活動理念や健康志向の協力者を自ら獲得し、地元での生産仲間も広がっていった。現在、この地域の若手柑橘生産者の多くは無茶々園メンバーとなってしまっている。また、技術向上、有機質肥料の開発にも取り組んできた。 柑橘の仕入れ・販売ももちろん独自に行うわけだが、例えば温州みかんの場合、無茶々園独自の有機栽培に準じていれば、生産者へは230〜170円/kgが支払われる(2000〜2005年度)。これは市場価格に左右されなく一定である。2005年11月、12月の大田市場での平均卸売り価格が165円(農水省HPより、<http://www.maff.go.jp/www/info/ohta.html>)、これは生産者支払い価格ではなく、卸売り価格である。つまり、無茶々園のみかんは消費者にとっては高いということになる。しかし「耕して天に至る」と表現されるこの急傾斜の石垣段々畑では、一農家できちんとした生産・管理をできるのは2haと言われており、気象条件も含め、現在の生産環境ではこの価格を保証しなければ生産者は生活できなくなってしまうのだ。もともと生産者独自の組織として農事組合法人からスタートしている無茶々園の特徴とも言えるが、無茶々園は生産者の生活主体の姿勢をずっと何とか保ち続けている。それなりの販売努力と生産者、そして消費者との協力の上に成り立っているわけで、組織化やキーパーソンの存在も含め、内発的発展論のモデル地域とも呼べそうな気がする。 |

|

|

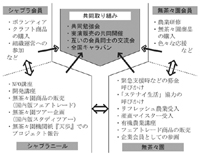

□協働のシミュレーション 繰り返しになるが、消費者会員の皆さんには、柑橘類をはじめ、それなりの価格で生産物を購入してもらっている。そして多くのお叱りを受け、成長してきた。また、研修に来て私たちの農業を一緒に汗を流して体験してくれた若者にも、まだ良いお付き合いが続いている人が多くいる。私たちの町つくりにとってみれば、みんな大事な支援者である。無茶々園の取り組みは国内版フェアトレードを地域ぐるみで展開してきたと言えるのかもしれない。そのような見方をすると、新たな発想も沸いてこないだろうか。 また逆の見方をすれば、無茶々園は強力な販売組織という見方もできる。創設者や先代たちの努力の賜物にほかならない。長らく協力関係にある生協関連団体をはじめ、多くの協力団体とともに、独自の消費者会員を実動(3年以内に購入歴のある会員)で7,000名近く有している。会員の多くはそれぞれのライフスタイルで「食の安全」に関心を持つ人たちだと思われるが、年に5〜6回、そういった会員向けに機関紙『天歩』を発行し、季節ごとの商品の案内もあわせて届けている。 このような条件の中で、働き始めて一年が過ぎたこの頃、無茶々園と国際協力NGOとで協力し合えることがあるのではないかとよく考える。具体的なシミュレーションとしてシャプラニールとの協働を考えた場合、お互いの能力を提供し合うようなことは当然考えられるが、何か共同的に取り組めることがあるのではないだろうか。右下図に整理してみた。 私個人の実感によれば、海外のこと、国内のこと、どちらにも関心のある人というのはさほど多くないようだ。普遍的なテーマへの立場を表明している人でも同じように思う。どの人も、大学時代からシャプラニールでのインターンシップの中で見聞きしたことを話すと、新鮮味を持って聞いてくれる。これは私にとっては愉快なことである。そして上記の協働が実現すればどうだろうか。これまで関心の無かった領域との意外なつながりや面白味を多くの人が感じるだろうことは、容易に想像できる。夕食会『魚眼的グローバルネットワーク』の高揚感の背景は、まさにそれではないか。団体同士の知的財産の共有はもちろんのこと、シャプラニールと無茶々園との「協働」そのものが、新たなコミュニティを作り出す可能性があるのではと想像が膨らむ。もちろんコミュニティの主体は互いの会員、私もそのひとりとして参加する市民である。 |

|

|

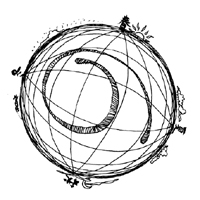

□まとめ(私の『共生』論) あらゆる立場において、どんなに多くの情報や権限を有していようとも、その立場から見える世界は思いのほか小さいのではないだろうか。近いものはよく見え、遠くなるにつれ小さく、やがて自分なりの認識に基づいた想像のものとなっていく。見えない領域との境界はいよいよあいまいだ。この離れていく意識の尺度を地図として表現したものに魚眼マップというものがあるが(普通の地図を魚眼レンズで投影したものを思い描いてもらえればよいと思う。魚眼レンズのカメラを覗いて地図に近づいたり離れたりすると面白いだろう)、この世界把握の方法とよく一致するのではないか。例え話に過ぎないけれども、しかし魚眼レンズを通して映し出されたものは、そもそも自分が見えるはずの範囲のものなのだ。そのもう少し先まで思いを馳せるために、もうちょっとだけ背伸びしてみたいじゃない。 私にとっての『共生』とは、想像の世界と言えるのかもしれない。それは、自分の立場でできることを一生懸命やる上に、その限界を自覚し、自分の見えない領域の存在とそれぞれの領域で頑張る人(その他いろいろのものこと)があることを信じること、そして、共有できる哲学やつながり、その断絶を想像できるかどうかということ。その意識の網目が拡がり、やがて地球と同じ形になったとき、はじめて人間社会は『共生』の状態になったと言えるのではないだろうか。想像できなければ井の中の蛙、バベルの塔に酔いしれているだけと、そんな風に言えるように思うのだ。大学研究室に足を踏み入れた頃、私の想像した農山村の地域像に現実など何もなかった。 日本国内の地域づくりと海外協力・開発は、互いに翻訳しうる要素を沢山持っていると思う。私がインターンとして体験したシャプラニールは、そのことに意識的な人が多く、刺激的だった。国内、海外をそれぞれ基盤とする複数の団体が協働の場を持ち、翻訳(関心の広がり)と取り組みの再構築(想像力の育み)をおこなっていく、そんな二段階の考え方はこれからの新たな市民運動論の礎となり得るのではないか。小難しい言い方を抜きにすれば、面白いことになりそうな気がしてならないのだ。もちろん持ちつ持たれつで依存しあうような関係ではなく、互いを高め合う取り組みでなければならない。 ここでは個人的な『共生』論として、かなりおおざっぱで抽象的にではあるが、最近の思いのたけを自戒の念を込めて書き綴ってみた。批判、意見、さらには多くのシャプラニール関係者の『共生』論を伺いたいところだが、本論は「日本にも目を向けてくれ」といった趣旨のものではないことは、ご理解いただきたいと思う。 |

|

|

<参考文献> ・鶴見和子・川田侃編著、「内発的発展論」、東京大学出版会、1989年3月 ・有吉佐和子、「複合汚染」、新潮社、1979年5月 ・「都市住宅」第94号、鹿島出版会、1975年7月 ・安達生恒、「むらの戦後史」、有斐閣、1989年7月 ・中森あゆみ、「シャプラニールのフェアトレード−クラフトリンク活動で得た笑顔」、シャプラニールブックレット11、2006年5月 ・シャプラニール=市民による海外協力の会編集、「進化する国際協力NPO―アジア・市民・エンパワーメント」、明石書店、2006年4月 |

|

| <筆者紹介> うえはらゆうき 早稲田大学理工学部建築学科在学中はコメディ劇団にも所属。同大学院理工学研究科で都市計画を専攻、農山村の地域づくりなどに関わる。同研究科博士後期過程中退後、シャプラニール海外活動グループインターン。現在、地域協同組合無茶々園(むちゃちゃえん)にて、自身、初めて“住民”として町作りに参画中。 |

|

| >>もどる | |

|

|