|

ポイント ポイント

|

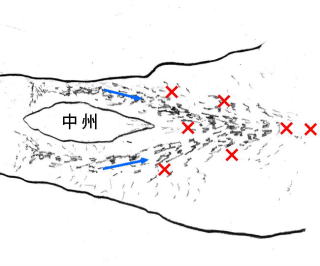

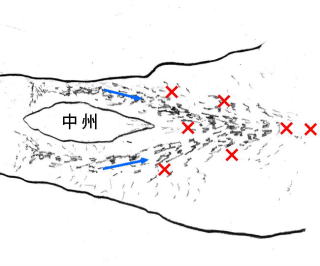

図1 好ポイントの一例

×印の場所でよくヒットする。しかし、それ以外の流芯や、流れの緩い場所でもボイルしている。 |

河川中、下流域は緩やかに蛇行し川幅が狭まったところや直線に流れているところは流れが早く、瀬が出来ています。

瀬は比較的浅いことも多く、川を上る魚は、この早い流れが障害になると考えられます。

このような障害になるものの下流には、これから川を上ろうとする魚が溜まっていることが多く、スズキにもいいポイントとなります。

特に、中州の下流などの流れが合流する所や、支流の流れ込みなどの合流点などは、餌となる魚が多いためか、スズキが多数溜まることがあります。(図1)

その他、早い流れの瀬の流芯、淵尻、淵の反転流などいろいろな場所でスズキのボイルを見かけます。しかし、フライで釣り易いポイント、スズキのボイルがあってもなかなかフライで釣れないポイントがあるように感じています。

傾向としては、早い流れほど釣り易いような気がします。

緩い流れの魚は、餌を求めてうろうろしている為か、ボイルしているのになかなかアタリが無いという事がほとんどです。

早い流れの魚は、ある場所に定位して、近くを通る魚を追いかける為でしょうか、定位しているであろう場所にフライを送り込むように流せばかなりの確立でアタリがあります。

釣り方 釣り方

瀬を中心に探る

私の場合は、瀬を中心に探って行きます。なぜかというと、瀬には、活性の高いやる気満々のスズキが多いこと、フライを流し易いことなどがあげられます。

ダウンアンドクロスで

釣り方は、ダウンアンドクロスという方法で川を探って行きます。簡単に言えば、対岸の下流側にフライを投げ、流れの中をゆっくりと横切らせて行くという方法です。ひと流しごとに下流に少しずつ移動しながら探って行きます。

なぜシューティングヘッドを使うのか

|

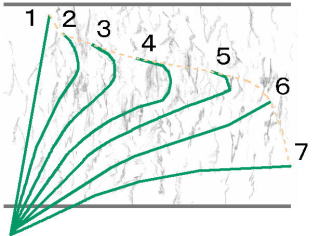

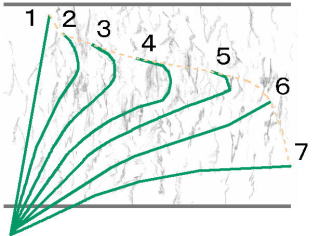

図2 WFラインを投げた時のラインの軌跡

ラインの太い部分が先行して流れてしまう。1~5までの間は魚が釣れる事はまずない。 |

|

|

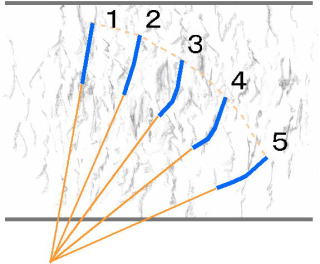

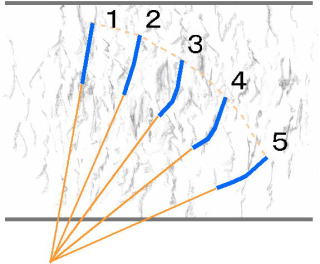

図3 STラインを投げた時のラインの軌跡

ランニングラインを水面に出すことにより手前の流れを回避することができる。フライは1~5まで理想的に流せる。 |

|

|

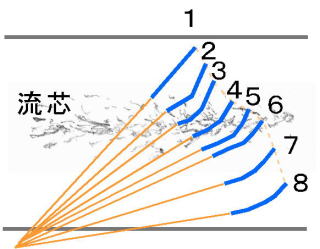

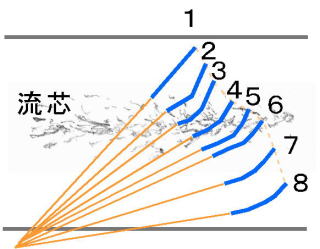

図4 流芯をまたいだ場合

流芯をまたぐ場合は、なるべく上流に立ち、なるべく下流側にラインをキャストする。 |

普通のライン(たとえばWFやDTライン)を対岸に投げ、ラインを水面に落とすと手前の流れにラインをとられてしまいます。

そのままだと図2のようにライン先行で流れてしまいます。

フライラインは先端が細く途中が太くなるためその部分の水の抵抗が大きいからです。

図1の1番~5番の間、フライはラインに引かれすごい勢いで移動しているはずです。

たとえ魚がフライにアタックしてきてもフッキングは難しくなるでしょう。

6番の状態になりようやく魚がフッキングできる状態になります。

こういう状態を回避するためにフライラインの途中を上流側にメンディングをし、強くドラッグが掛かるのを防ぎます。

しかし、近距離であれば修正可能ですが、これにも限界があります。

フルライン近く出したラインをメンディングで修正するのはとても無理なのです。しかもシンキングラインとなるとなおさらです。

そこで考えられたのがシューティングラインによる釣り方です。

同じように対岸下流側に投げます。

そして、竿を立て、ランニングライン部分を水面上に出し、流れの影響を受けないようにするのです。

すると、図3のように、フライは理想的な流れをする筈です。

この状態で、流れれば1~5番までの間、いつ魚がアタックしてきてもフッキングに持ち込み易くなります。

ダブルハンドとシューティングシステムで流芯の向こう側もらくらくドリフト

このシステムで釣りをすると、流れが単調で流芯が対岸にある場合では、キャスティングした後は竿を持っているだけでフライがうまく流れ、魚が釣れてしまいます。

逆に、フライフィッシングをしていて難しいポイントのひとつに、強い流れの向こう側があります。

ヤマメのドライフライやウエットフライでもそうですが、手前の強い流れにラインをとられてしまいフライがうまく流れません。こういった場所でもダブルハンドの釣りでは比較的容易に対処できます。

こういう場合は図4のようにポイントの上流に立ち、下流の流芯の向こう側にSTのヘッド部すべてを着水させます。流芯の向こう側のスペースが狭くラインすべてを流芯の向こう側に着水できないときは、なるだけ上流側に立ちます。

これは、ラインが強い流れになるだけ乗せないようにする効果と、ラインよりフライをなるだけ下流に着水させるためです。こうすればラインがフライを追い越すまでの時間が稼げます。

更に、ラインが流芯にとられ急激にドラッグが掛かる場合にはキャスティング後早めに(図4の2番の段階までに)竿を上流側に起こし、ラインを修正しておきます。

川の流れは、その時々によって変わります。また、ポイントに立つ位置や、フライを落とす位置によってもラインの流れ方が変わってしまいます。思ったポイントに理想的な速さでフライを流す為にはいろいろな竿さばきがあります。

ここでは、細かいことは書きませんでしたが、釣り場でいろいろ試してみてください。そのポイントのその時々の、理想的な流し方が見つかる筈です。

フッキングと魚とのやり取り

アタリは、突然ゴンと重くなります。ほとんど向こう合わせの釣りになります。コツコツとラインを引き込む小さなアタリがある事がよくありますが、こういう場合にアワセを入れても大抵空振りに終わってしまいます。

コツコツと竿にアタリが出て合わせている間にフライを吐き出しているか、咥え損なっているからだと考えられます。こういう場合には、アワセに神経を集中させるより、フライの流し方に神経を使った方が早道です。

フライがゆっくりと流れているか、テンションが掛かり過ぎていないかなど点検してみてください。場合によっては、立つ位置を変えるだけで簡単に釣れてしまう場合もあります。

フッキングした魚は、ほとんど下流に走ります。流れを利用して一気に流れを下るので、結構引きます。手元のラインを魚の走りに合わせ出して行きます。早く取り込むためには、竿を下流に倒して釣り人が下流に移動しする事です。

魚より下流に回り込めれば、魚は上流を向くので、川の流れを利用し走ることは出来ません。

手前の浅瀬に来ると魚は再び暴れだすでしょう。こういう時は無理に引っ張り上げようとせず、魚が止まるのを待ちます。そして、魚が一瞬止まったら、竿とリールを使い一気に浅瀬に誘導します。

|